diario

イタリアへ 2月17日

2月16日から1か月間、イタリアへ行って参ります。

ここ数年は毎年この時期にイタリアへ行き、

会いたかった人々、見たかったもの、行きたかった場所

食べたかったもの等々、欲望を満たすことに勤しんでいます。

この時間があるから制作が出来ている・・・と思っています。

アウトプットして中身が空っぽ状態の今、

イタリアでじゃんじゃんとインプットする所存です。

毎度のことではあるのですが

イタリアへの出発間近になりますと何故か

「行きたくない症候群」を発病します。

自分で行くと決めて準備したくせに。

だれも行けと言っていないのに。

先取りホームシック。

でもまぁ当然ながら、着いてしまえば

楽しく嬉しく過ごすのです。

それが分かっているから出発できるのです・・・。

例年ですとブログを書き溜めて投稿するのですが

今年は帰国後までお休みすることにいたしました。

とは言え!

3月後半には必ず再開いたしますので、

その際には変わらぬご贔屓をお願い申し上げます。

イタリアで得たものを制作に生かす、そして皆様に見て頂けるよう。

行って参ります。

一歩進めた額縁 2月13日

何時作り始めたか記憶も定かではない「果物ぐるぐる額縁」は

昨年12月半ばに石膏をようやく磨き終え、また1か月半放置。

作業部屋で埃を被りながら、じっとわたしを見つめてくる額縁・・・

(もちろんわたしの妄想ですが)

もうその視線に耐えられない!と箔貼りを決行しました。

やるべき作業は他にあります。分かっているけれど。

ここからコッテリ古典技法の話になります。

▲石膏下地で放置された姿。無言でわたしを責め立てる。

赤色ボーロを全体に塗りました。

彫刻で凹凸の深い場合は黄色ボーロを塗ってから

凸に赤ボーロがセオリーですが、今回は赤のみです。

▲すこし厚めに塗りました。

普段は4号箔を使っていますが

思い立って秘蔵の3号箔を貼ることに。

ここ最近の金相場の上がり様には仰け反るばかり

4号箔と3号箔の価格の差も結構なものでして悩ましい。

ですが、しばらく4号以外の金箔を扱っておらず

もしかしたら近々に1号箔というもう少し純金に近い箔

(23.7カラット等)を使う機会があるかもしれず、

気休め程度の練習も兼ねて3号箔をば。

ちなみに1号箔のさらに上に純金箔24カラットもあります。

1号箔と3号箔は2%程度しか金の量は変わりませんが

3号より1号のほうが赤味が強くとても柔らかい。

作業の感覚も変わるのです。

さて、そんな訳で3号箔を引っ張り出して貼ります。

貼るというか、金箔で包む感じでしょうか。

▲一番高い場所から貼り始める。

▲3時間かかってここまで(遅い)。側面は翌日に貼り終えました。

作業部屋か寒いので、メノウ磨きは居間の床暖に座ってガサゴソ。

さぁ、磨き終わりです。

▲金の反射でなにがなんだか。

今回は中央の彫刻無し部分と、ねじねじリボンの内側は

磨かずに艶消しにします。すこし変化を付けてみる。

さてさて、残すは古色付けを残すのみ。

ここからまたしばらく時間が空きそうです・・・。

天の采配か? 2月10日

昨年から作り始めた楕円形の額縁は作るのも楽しく、

お客様からも「楕円の額縁を探していたけれど

中々気に入ったものが見つからなかった。

やっと手に入って嬉しい。」とのお言葉を頂戴して

わたしも喜んでおります。

問題は木地の入手が難しいこと。

楕円ってバランスが難しい、需要が少ない、

材料に無駄が多く出る等理由はあるのです。

昨年使っていた木地は友人がフィレンツェで手に入れてくれたものですから

もったいなくて使えない&ご注文を受けるのも難しい

(サイズが選べない)という問題が。

▲秘蔵の楕円木地。残り僅か・・・

そして一念発起(大げさ)しまして様々探しましたところ

ようやく楕円形額縁の木地を販売するイタリアの会社を

オンラインで見つけました。やったー!

おまけに裏板とガラスもあるのです!これまたバンザーイ!

楕円型額縁制作の課題の一つがガラスでした。

普段はアクリルガラスを自分でカットしますが

楕円に切る苦労と言ったらもう。

もちろん工具があれば簡単ですが

わたしの場合は手切りですので

小さなアクリル板を楕円に切り出すだけで1時間はかかってしまう!

ひとまず最小サイズから30センチ弱まで7種類を注文しました。

Paypal決済ができて日本までの発送も可。

今回はイタリア在住の友人宅へ発送してもらいました。

発注から3日後には到着!素晴らしい・・・!

訪伊時に受け取って持ち帰る予定です。

日本へ配送をお願いした場合は・・・もしかしたら

購入価格より送料が高くなる可能性もありますが

まぁ、友人と共同で買うとか

大量にストックしてじゃんじゃん作るとか、また改めて考えます。

最近やる気がないなどとブツクサ言っていたから

天が「じゃぁこれでどうだ」とばかりに

楕円木地をくれたのな、つまり

「怠けてないでどんどん作れ」という天の采配かな、と

ふと思ったりして。

それでどうするのぉぉ~ 2月03日

先日、友人に差し上げるお菓子を選ぼうとデパ地下に参りました。

「はて和か洋か、甘味か塩味か・・・」と

楽しく迷いながら歩いておりましたら

ふと目に留まってしまったのでした。

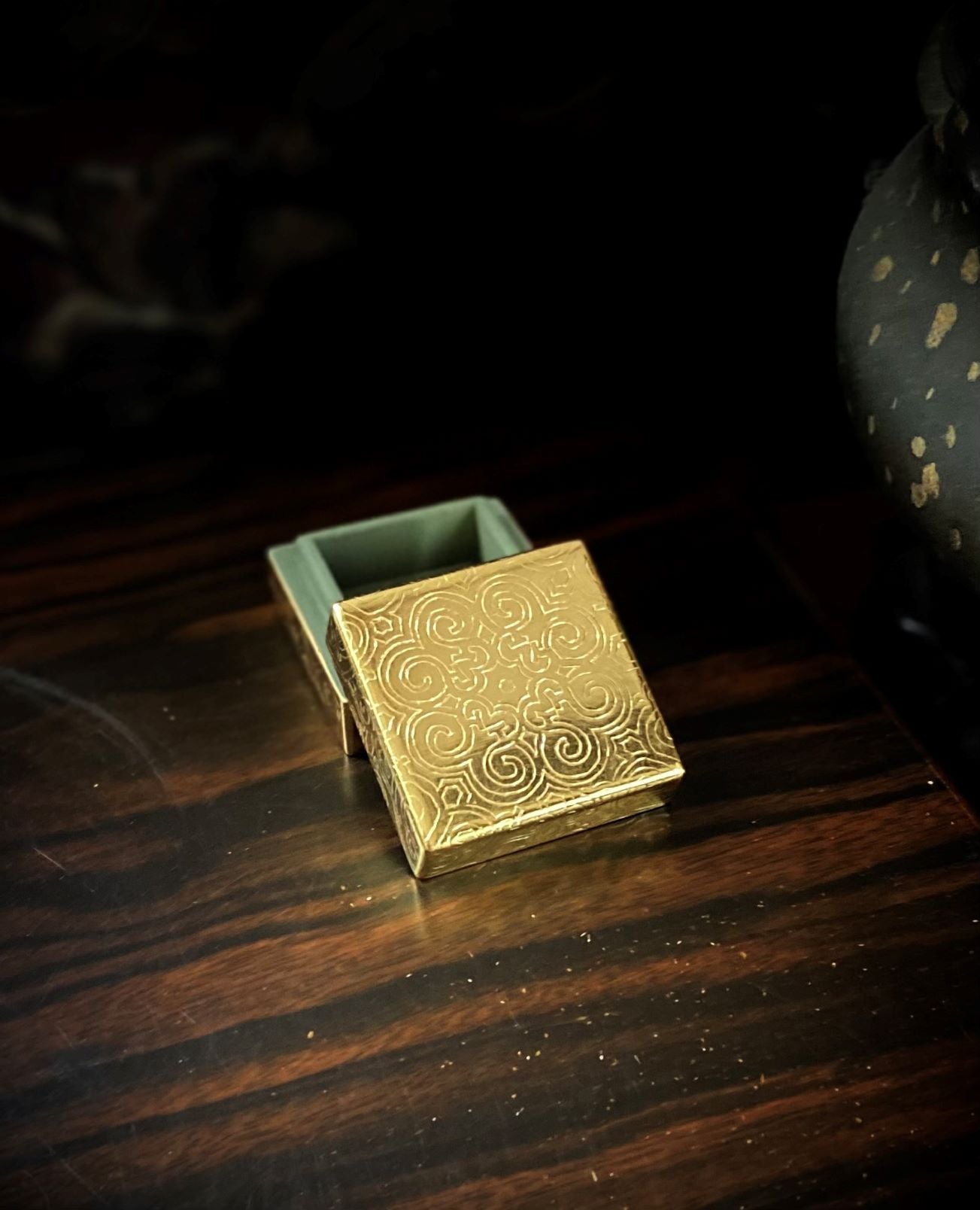

ラデュレの小箱が・・・!

▲蓋と身の絵柄がずれていて恐縮です・・・

な、なんちゅーかわいい箱じゃろか。

友人用に、とか言いつつちゃっかり自分用にも買ってしまいました。

この際、友人の好みかどうかなど飛んで行ってしまいました。

恐るべしラデュレの箱。

▲サイズは手のひらに乗るくらい。

中には金平糖。3種類あって、これはライチ味でした。

金平糖としては珍しい味ですね。

そしてとても美味しかったのでした。

ちなみに他のふたつの箱は黄色とピンク。

味は覚えていません・・・なにせメインは箱なのであります。

▲うっすら透明感のある艶消し純白の金平糖が、すこし入っていました。

帰宅後に家族に鼻息荒く「見て!かわいい!!」と見せびらかしたところ

「・・・箱ぉ?・・・それでどうするのぉぉ・・・?」ですって。

暗に「また箱⁉」と言いたげな。

そうです、美しい空箱がいくつもいくつも溜まっている。

その上で自分でも小箱を作っちゃうのですからね、

我が家にいったいいくつの空箱がある事やら。

どうするのぉぉ?って

そうですねぇ、どうもしないですよぉぉぉ・・・眺めて終わり。

手元にあることの喜び、でしょうか。

毎度痛いところを突く家族。

でも「おいしい金平糖だねぇぇ」と言い、

翌朝にはしっかり保存容器に入れてくれていたので

(わたしは箱が手に入ったら中身は忘れてしまうので)

ありがたや!と思っております。

ラデュレとデメルの箱・・・ううう・・・♡

ブローチとわたし 1月30日

昨日、ついに待ちに待ったものが届きました。

坂田あづみさんの作品、ブローチです。

坂田さんとはお互いの個展に行ったり

何度か美味しいお酒をご一緒したり、

とても楽しくお付き合いさせて頂いています。

ある日、彼女の胸にこの紋章型のブローチがついていて

あまりの欲しさにその場で「作ってほしい!」とお願いしました。

「これ、ずいぶん前に作ったんだけど

この形は作るのが大変だから最近は作っていなくて・・・」

と仰るところ、無理にお願いしてしまいました。

わたしは小箱にも紋章模様を入れるのが好き、

そして黒と金のコントラストが好き、

なのでこのブローチはわたしの心の中心目掛けて刺さったのでした。

▲微妙にピンボケ・・・

このデザインは「EX VOTO」

本来は宗教的な意味合いのものですが

勝手に「熱く燃える志」と自己流に解釈しています。

当然ですがすべて手刺繍、金属の糸

ビーズが使われて、かなり立体的です。

この刺繍技法はヨーロッパで古くからあって

ゴールドワークと呼ばれるとか。

カトリックの豪華な詩祭服や軍服のモールなどのイメージでしょうか。

▲とても細かい。周囲のステッチには青も入っています・・・

ちいさなブローチからは、制作に対する

真摯な気持ちや迫力、緻密で正確な作業など

手で作ったものならではの存在感が感じられる。

坂田さんのブローチをお守りとして

身に着ける人もいるというのも頷けるのです。

(坂田さんご本人はお守りのつもりはないと思いますが・・・。)

黒いコートの襟につけたら絶対かわいいぞ!とニヤニヤしています。

坂田さんもわたしも、ひたすらひとりでせっせと物を作る日々

このブローチはわたしのお守りと言うより

自分への応援の気持ちが強いかもしれません。

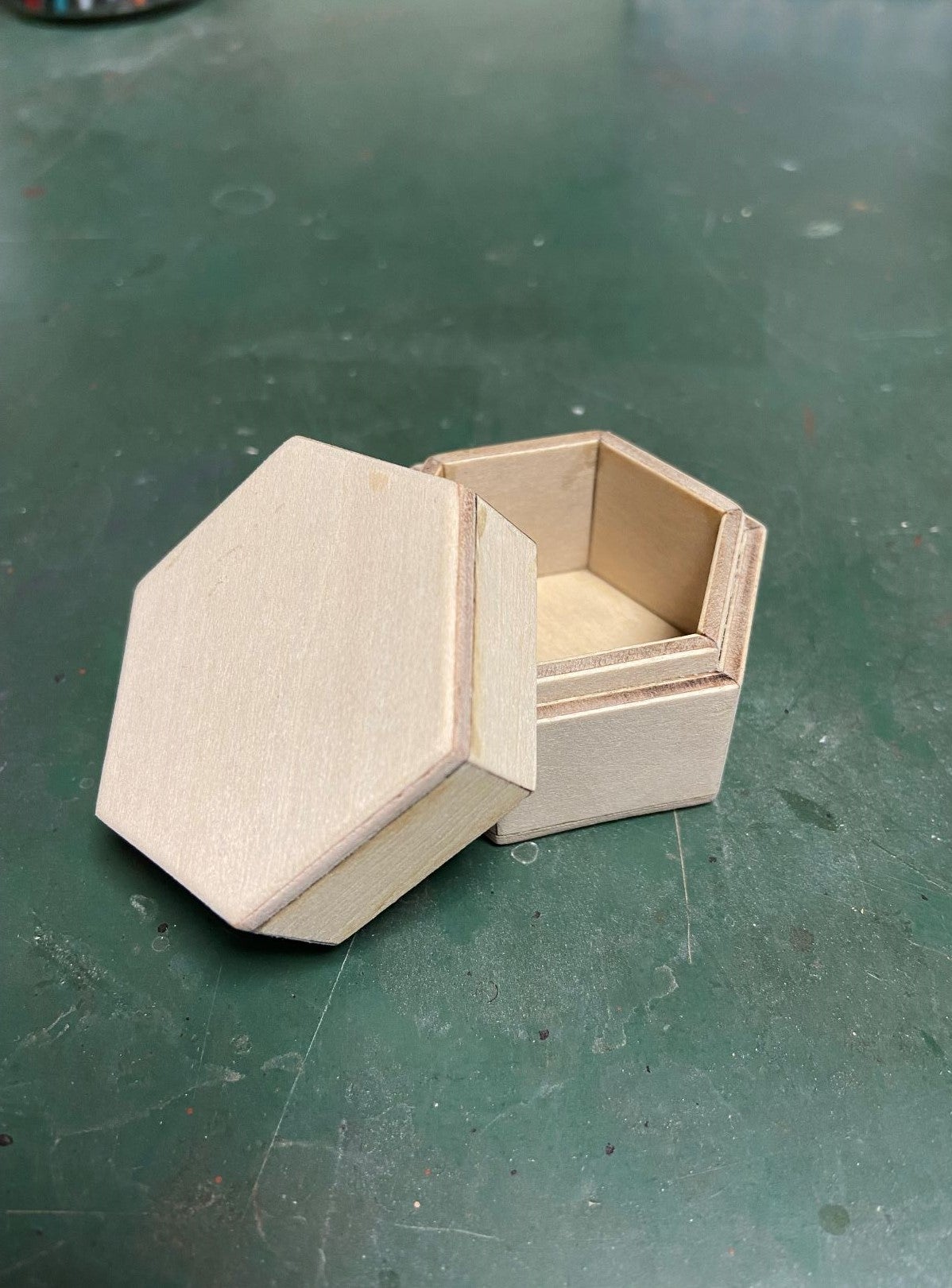

お重小箱 1月29日

二段重ね、お重小箱が完成しました。

一昨年から「ちょっと作っては休み」を続きて来たのですが

ようやく完成です。

この小箱、いつもお世話になっている箱義桐箱店さんで

乳歯入れとして販売されている二段重ねの小箱です。

当初はフタに可愛らしい歯のイラストが印刷されていたのですが

角を面取りして石膏を塗って(イラストを隠して)

本金箔仕上げにしました。

点々打ちで星をちりばめてあります。

上下二段、小さな升目が入っています。

上の段の升目をつなげて、少し広くしました。

なにせ乳歯入れと言うくらいで

一枡のサイズが1.5センチと小さいのですが、

小ぶりのピアスが一組入ります。

広げた部分にはネックレスやブレスレットのチェーンがぴったり。

一段目を裏返したところ、裏側に星を純金泥で描きました。

ひっそりと輝くひとつ星です。

アクセサリー以外の用途はなんだろう・・・

と考えますけれど、どうでしょう。

桜貝とか、植物の種とか、あとは・・・

ジュエリーに仕立てる前の宝石とか。

きっとわたしが思いもよらない使い方をしてくださる方が

いらっしゃるのではないかな、と期待しつつ。

焦らずに、と思う。 1月27日

昨年の2024年、いったいいくつの小箱を作ったのかと考えてみたら

おそらく100個前後作ったのでした。

我ながら飽きもせず良く作ったものです。

おかげ様でいくつかのグループ展に出品させていただき

「秘密の小箱」展も無事開催出来て、

必死で作った努力は報われました。

・・・ですけれど、と言いますか、だからと言いましょうか、

現在気持ちがすっからかんになっております。

▲「ほげーーー」・・・とは言っていないんだろうけれど。

知人の作家(かなりの売れっ子)に

「どうにもやる気が出ないときはどうする?」と聞きましたら

「制作じゃなくて全く違うことをする。

展示の準備とか、ギャラリーへのレコメンドを書くとか

することは限りなくあるでしょ。」とのこと。

そうですか、そうですよね、仰る通りでございます。

こうしてコンスタントにハイレベルの作品を

作り続けるメンタルを整えながら、他の仕事もきちんとこなす

だから信用を得て作品も売れてゆくんだな、と納得しました。

と言う訳で、わたしも今できることをする

・・・いや、せねばらならぬことをする。

創作に使わない部分で地道に進めておく時間だと割り切っております。

作るばっかりが制作じゃない。

諸々の準備やインプットがあるから作れるんだ、と

自分に話して聞かせている今日この頃です。焦りつつ。

「あわわ」が早い2025 1月23日

毎年、年度末と言えば確定申告・・・

そして「あわあわ」するのが常ですが

今年2025年はこの「あわあわ」を早めに感じております。

2月からしばらくイタリアへ行く予定なのですが

確定申告提出が帰国後では間に合わず・・・

出発前に済ませねばなりません。

1月だろうが2月だろうが、例年通り期限ぎりぎりだろうと

やらねばならぬ事に変わりは無いのですから

いつしても良いのです。

でも、あの、やっぱり、あわわ・・・

▲公認会計士の友人に「領収書をお菓子の箱にでも

ぼんぼん溜めておけば良いの!後でまとめれば終わるんだから

それくらいできるでしょ!」と言われ

それ以来箱に溜め込む癖がつき・・・

毎年思うのは、月々できちんと集計しておけば

最後にまとめるだけで良いのだから

今年こそきちんとしましょう!なのですが

結局同じことを毎年繰り返しております。

2025年の抱負が思いつかないなんて

ノンキなことを申しましたが、ここでひとつ

「2025年は毎月収支をまとめる」という

具体的な目標を今更ながら持つことにいたします、ハイ。

そろそろ成長したいと自分に期待します・・・!

なんか、こう・・・自己申告じゃなくて

自動で計算して徴収してくれると助かるんだけど・・・もごもご。

なんて、そうじゃないんですよね色々と、きっと。

小さくてドキドキする 1月20日

昨年秋に神楽坂のギャラリー「ラ・ロンダジル」の

グループ展「ロンダの妄想茶道具小品展」に

小箱で参加しましたとき

同時開催で中島完さんの茶道具展も開催されていました。

すべて茶箱用に作られた道具で

それはそれは小さくて美しい道具ばかりが並んでいたのでした。

茶箱は茶道具の一種で、道具一式を納めて

持ち運びできるようにしたものです。

いわばピクニック用お茶道具セットでして

すべて小さめに作ってあります。

初日にギャラリーにお邪魔して

小箱を見に来てくださった方や

一緒に出品されている作家さんとお話したりと

楽しく過ごしていたのですが、

実は心の三分の一は中島完さんコーナーに行ったままでした。

あまりに可愛いのですもの!

そうして鼻息荒くひとつ手に入れましたのは

小さな薄茶器でございます。

同じようなサイズの茶器が

それこそ100個は並んでいたでしょうか

沢山ありすぎて選びきれないのですが

「形と色」選抜、その中から「これぞ!」と選びました。

ああ、なんて小さくて美しいの!

その後に男性の友人に見せびらかしたところ

「・・・ちっさ!!」と叫んで終わりました。

そうですよ、小さいよ、この小ささが良いのよ。

▲蓋はつるっとツヤがあり、本体はしっとりと艶消し

美しいとため息が出ますが、それが小さいと

そこにドキドキが加わる気がします。

小さいだけじゃダメ。

美しくて小さいからドキドキする。

この薄茶器を眺めながら、わたしも

「小さくて美しい」箱を作る気持ちを養います。

美味しいニオイは困ります 1月16日

オンラインショップを始めてから

おかげ様でぽつぽつとご購入いただいています。

ありがとうございます。

ご購入いただいた小箱や額縁は

宅急便会社の指定の箱に入れて発送するシステムでして

コンビニで指定の箱を購入するわけですが・・・

自宅で発送準備をしようと思って箱を組み立てると

なんだかちょっと美味しそうなニオイがするのです。

ニオイのもとをたどってみたら、コンビニで買ってきた箱でした。

から揚げとかドーナツとか、油のニオイが強い。ううむ。

最近はどこのコンビニでも店内調理をしていて

いつも出来立ての美味しいスナックが食べられてきっと便利なのですが

数分入店したら服や髪にニオイが付くようです。

コンビニのお惣菜は美味しいですし

わたしもたまにお世話になりますけれど

小箱を発送する箱から揚げ物臭は困るのです。。。

衣類用の消臭スプレーなどを振りかけましたが

紙に染み付いた臭いはなかなかしぶとくて

どうしたものか。

コンビニで箱を買う&発送(店内で発送待機中にも

ニオイがつきそう)は諦めて

すべて宅急便の営業所にて行うか・・・

でもでもコンビニが近くて便利だし・・・

いやはや。

ギャー!と叫ぶ 1月13日

つい先日、驚くべき事実が発覚しました。

それがですね、大失敗に気付いたのでした。

昨年の「秘密の小箱」展に出した小箱のひとつに

ラテン語の格言を文字装飾として入れたのですが

これが大間違いをしでかしておりました。

純金箔に臙脂色の絵の具で模様をいれて

華やかで気に入っていたのですが

ラテン語の文章がめちゃくちゃで意味をなしていない。

▲こんな「小箱のブロマイド」まで撮ったのに!

いくら「文字は装飾、模様として入れているので

意味は二の次!」と叫んだとて、

ラテン語格言の意味を調べれば一発で間違いは明らかに。

そしてラテン語を理解する方は、きっと

想像以上に身の回りにいらっしゃるのですから。

▲フタ側面にぐるりと文字が入っています。

正面だけ正しく、3面は間違い文章・・・

ある日の夕方に間違いに気づいて

「ぎゃー!!」と叫び、家族に驚かれました。

この小箱、自分で持っているのも何だか・・・

かと言ってどうしよう。

結局、家族に「くやしい!」とブツブツ愚痴りつつ

あげてしまいました。

そうして家族はいそいそと自室に持って行ってしまったので

その日以来わたしの目に留まることも無く。

それにしても不幸中の大きな幸いは

展示会で販売しなかった(売れなかった)ことです。

もしお客様の手に渡っていたら間違いに気づかないまま

末代までの恥となるところでした・・・!

この間違い、肝に銘じることにいたします。

自戒を込めて。

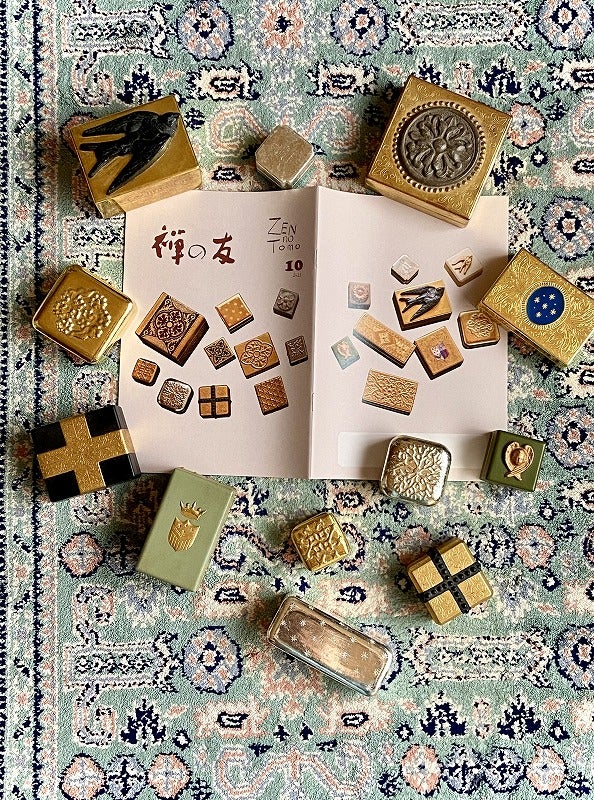

小箱がパカッと開いたら 1月09日

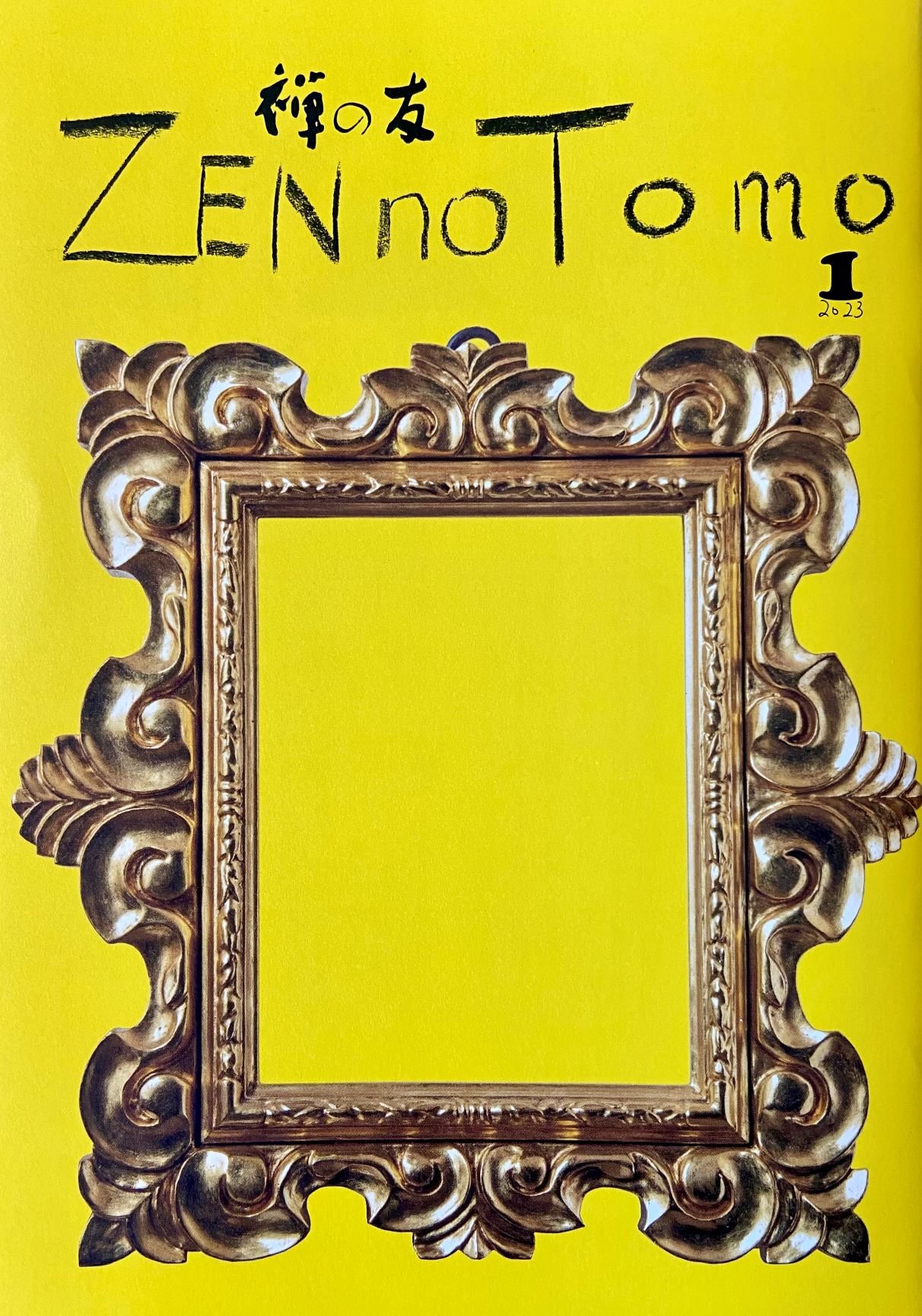

今年2025年に、またもや「禅の友」に

掲載していただけることになりました。

2023年は表紙に額縁でしたが

今年はカラー1ページに小箱です。

そして内容は、回文!

そうです、上から読んでも下から読んでも・・・の回文です。

小箱をパカッとあけたら回文が飛び出す趣向。

玉手箱のようですね。

編集のMさんのとても楽しいアイディアから生まれた1ページです。

1月号は縁起の良い回文に、水色の豆小箱が選ばれました。

やぁやぁ、これは可愛いではありませんか・・・

母(わたし)としては娘(小箱)の

晴れ姿を見せていただけて嬉しい限りです。

毎号に回文ページがある訳でもないとの事ですが

「今月はどうだろう?」と楽しみにもなりました。

毎号最後に載る美術史のお話も楽しみのひとつ。

山下裕二先生の解説です。1月号は川端龍子のお話。

「百子図」には戦後すぐにインドから

上野動物園に寄贈された象インディラと

象の到着を喜ぶ子供たちの様子が描かれていて

胸がぎゅっとなるほど愛らしくて印象に残る作品です。

川端龍子はこんな作品も描いたのですね、初めて見ました。

「禅の友」は1冊80円、定期購読で

毎号お手元まで届きます。

詳しくは下記のページからぜひどうぞ。

こころの贈り物 1月06日

年末に友人がインスタグラムに

お正月準備の様子を投稿していました。

しめ縄飾りも鏡餅も手作りで、日本のお正月の

美しい姿が垣間見られるのでした。

その中でこの友人が豆餅を作っていたのです。

黒豆がギッシリ入って大きくて、それはそれは美味しそうで・・・

つい「美味しそう♡」と一言送ったら

数日後には蜜柑とともに豆餅を送ってくれました。

▲巨大な蜜柑と大きな豆餅スライス!

箱を開けた傍からすぐさま蜜柑を食べちゃう!

お礼の連絡もする前に・・・いかん。

でも外の空気で冷たく冷やされた蜜柑は、ひときわ甘くて瑞々しい。

じゅわ~っと幸せが広がりました。

巨大な蜜柑をひとつ、お仏壇に供えて祖父母達にもお知らせをして

お昼ごはんのメインは豆餅ですよ。

そろそろ飽きたお節の残りの海老やかまぼこ、酢蓮

そしてお雑煮の残り(つまりお味噌汁)しかない食卓が

豆餅の迫力で輝きます。

パクっとひとかじり。

豆の歯ごたえが気持ち良い。

お餅も市販のものより濃いというか、ニッチリと詰まって重々しくて

安易にビョンビョンと伸びたりしません。

この美味しさって説明するのが難しい・・・

水っぽくないお餅ってこんなに美味しいんだ。

もくもくともぐもぐ、大きなお餅を頂いたのでした。

お礼の連絡をする間もなく、胃袋に消えていったお餅・・・

いや、間はあったのに食い意地が勝ったわたしでした。

(食後すぐに連絡しました!)

生まれた時から東京で、祖父母の田舎がなかったわたし。

こうして「季節の手作り贈り物」が届く新鮮さと喜びを

友人からいただいています。

幸せ、ありがとうございます。

いろいろ違う2025元旦 1月02日

改めまして、あけましておめでとうございます。

いかがお過ごしでしょうか。

東京は良いお天気ですが、雪が大変な場所もある様子

お疲れが出ませんよう。

毎年毎年、手作りのお節を準備していた我が家ですが

今年はとうとう買いました。

母がふと思い立って(あきらめて、開き直って、が近い気がしますが)

郵便局へ行ったついでに注文したそうです。

なんという事でしょう・・・!バンザーイ!

これだけの品数を準備する苦労を考えたら

数万円で大晦日に届けていただけるなんて素晴らしい!

そして美味しい!!

ただ、この美しいお料理も食べてしまえばお重は空になります・・・。

自作の場合は大抵お鍋や冷蔵庫に残りがありますから

お重に詰め直せば元通りの姿になるのです。ううむ・・・

「食べたら終わり」が気になって勿体なくて

箸の進みも遠慮がちになりました。

結局、母が準備した黒豆と田作り

わたしが作った酢蓮と紅白なますばかり食べた元旦の朝でした!

慣れないことってありますよね。

ことしも父から頂いてしまったお年玉

半紙に包んで蛇の判子です。

ポチ袋も良いけれど、半紙の包みはお正月らしくて美しいです。

「かわいい~♡」とワイワイ騒いでいたら

「この包み方は昨日見た『禅の友』(曹洞宗の冊子)に

載ってたやり方だよ」とのこと。

毎号に「つつむとも」といって紙で様々な包み方を

紹介しているページがあって、とても面白いのです。

でも実践したことはありませんでした。

こんな風に自分で可愛くできるならわたしもやってみよう、フフフ・・・

ことしのお雑煮は昆布出汁に輪切りの大根、丸餅

細切りのゴボウと人参、ほうれん草、紅白生麩でございました。

亀甲の里芋もあったけれど、入れ忘れました!

毎年なんとな~~く考えている「ことしの抱負」は

どうも今回は思い浮かばず。なんでだろう。

もっとこうしたい、ああしたい、こうしなきゃ、ああしたら良いだろう・・・

そんな風に具体的に思いつかないって我ながら驚きます。

これで良いのか悪いのか不明ですけれども

その時その時でよく考えて、出来ることをする、ということに。

なんだか色々といつもと違う2025年の元旦でした。

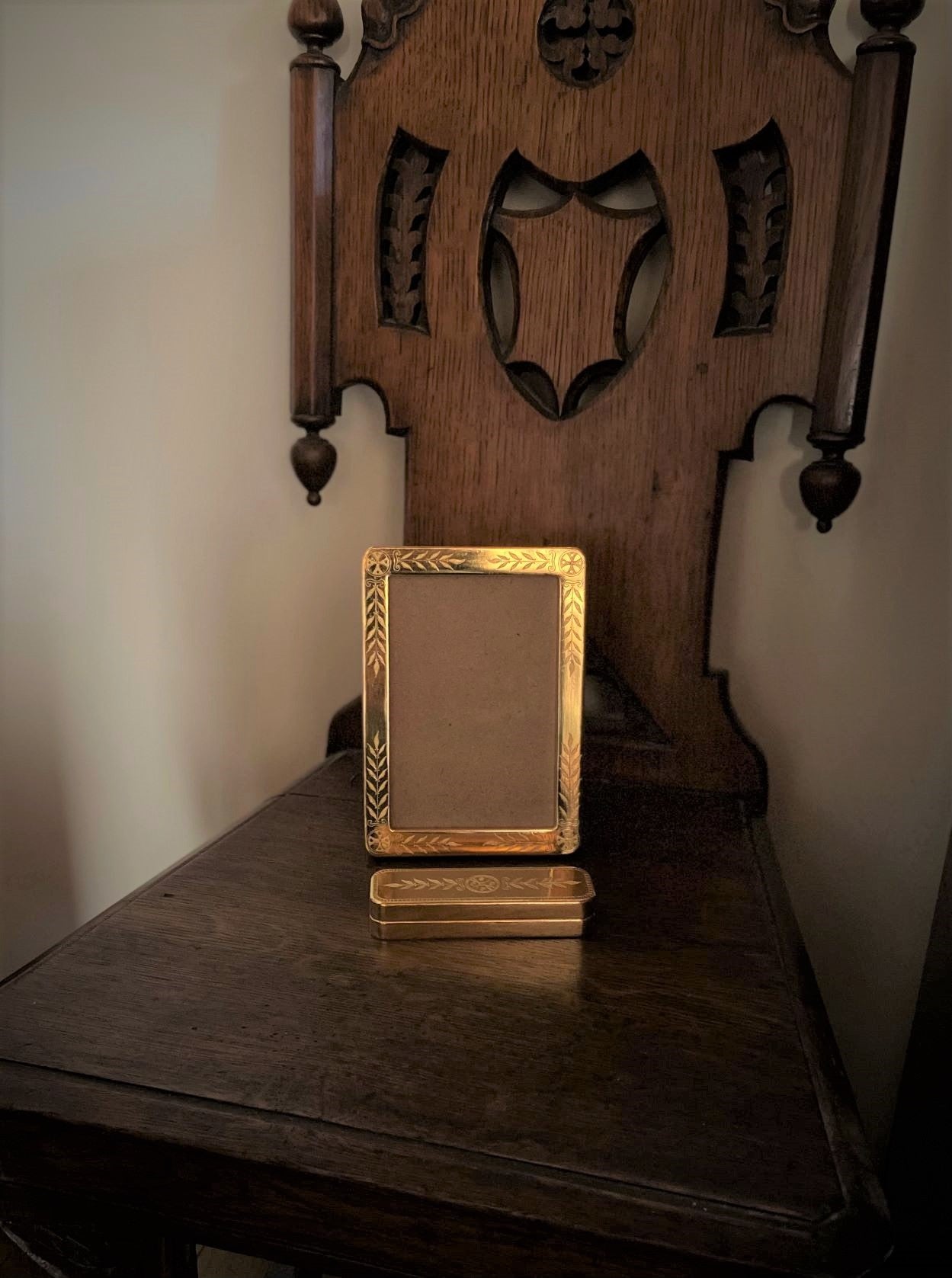

あけましておめでとうございます 1月01日

旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

忘れていなかった 12月26日

夏の終わり、ギャラリー冬青で開催されました

写真展に使っていただいた額縁のうちのひとつ

ヴェネツィア風の金額縁を作っています。

「ゆっくりで良いですよ」のお言葉に甘えて

でも甘えすぎになって、いまごろガサゴソ作っております。

A4の変形、といったサイズ。

切って接着して、乾かしています。

接着後にさらに四隅をしっかり固定して

下ニカワを塗ってボローニャ石膏塗り。

いつもの流れです。

2024年後半は小箱ばかり作っていたので

額縁制作が新鮮に感じてしまう!こりゃいかん。

いや、いかんと言うか、なんだかそんな自分に驚いてしまうのでした。

そうして、「やっぱり額縁制作は楽しいなムフフ」

などとノンキに思う自分に安心したりして。

額縁を作りながら工程を考える時に一瞬、ほんの一瞬ですが間があって

(以前は考えなくても流れで出来ていた)すこし焦りました。

でも頭より手のほうが額縁制作を

しっかり覚えていてくれたようです。

額縁も楽しい、小箱も楽しい。それで良いではないか。

好きなものを作れるのですからね・・・。

ありがとうございました!そして 12月16日

怒涛のような11月、12月の小箱展示は

すべて無事に終えることが出来ました。

神楽坂、谷中、京都、お越しくださった皆様に

感謝申し上げます。ありがとうございました。

箱義桐箱店 谷中店での「秘密の小箱」展は今年3回目で

ようやく、なんとなく、展示などの要領が分かってきたような気がします。

でもお客様とお話するのは相変わらず緊張します。

自分で作ったものを自分で勧めることの難しさたるや・・・!

こればかりはまだ慣れませんが、練習した方がよさそうです。

堂々と爽やかに!を目指す。

京都の「梅軒画廊」さんは、今回初めて展示していただきました。

クリスマスとお正月を前にした暖かな企画の

仲間に入れて頂けて嬉しい限りです。

ちょうど「秘密の小箱」展と期間が重なっていたので

在廊が叶わずでした。残念!

展示をご一緒できた方々の作品も拝見したかったし

暮の京都散策もしたかったのでした。

日々、ものすごく遅いスピードで生きていることを実感しました。

この晩秋~初冬は3倍速で過ぎた毎日でした。

でもこれくらい人生にメリハリがある方が気持ちも良いです。

長い時間お待たせしてしまっているお客様、

考えること、するべきこと、次のこと、

ずいぶんと停滞させてしまいました。

小箱以外のことを後回しにしすぎてしまいましたので

これからまた諸々整理して進める所存です。

果物とリボンと子羊の舌の額縁 12月12日

「いったい何時から作っているんだい・・・?」

「ハイ、もう忘れてしまうほど大昔です。」

・・・という脳内会話が繰り広げられるほど

以前から続けております、名付けて「果物ぐるぐる額縁」です。

外側を果物のリース、内側にはリボンがぐるぐる巻き

端先は「変形ラムズタン (lamb’s tongue)」が取り巻くという

彫刻がぎゅうぎゅう詰まったデザインです。

記憶にはございませんが、記録をさかのぼると

今年4月27日に石膏を塗りました。

そしてどうやら彫刻は昨年秋に終えた様子。

ということは、着手は・・・一昨年かもしれません。やれやれ。

▲こうした「苦手な作業」はAtelier LAPIS の講師時間にするに限ります。

熱心な生徒さん方に囲まれていると、わたしも頑張れる気がする

・・・ような気がする。

彫刻をした額縁に石膏を塗るには様々コツがありますが

とにかく、いかに凹凸を均一の厚さに、

筆跡を残さず塗るか!・・・難しい。

凹に溜まった石膏を再度彫って(リカットして)

メリハリを戻し、丸い果物を「ふっくら艶やか」を目指して磨き・・・

うーむ、うーむ・・・

こんな感じで石膏磨きは終了。次は箔作業です。

全面金箔にするか黒と金のコンビにするか、まだ迷い中・・・

どうしよう??

100枚?200枚?それともナシもアリ?? 11月25日

いよいよ金曜日から始まります「秘密の小箱」展です。

その「秘密の小箱展」のDMを作りました。

写真は今年も浅野カズヤさんに撮って頂いたものでして

それをネットで発注するのですが。

さて、何枚作るかな・・・?

昨年は200枚作りましたが、友人に

「少ないんじゃないの?!」と言われちょっと後悔したものの

終わってみればちょうど良かった。

200枚のうち半分は郵送で様々な会社や出版社、

ギャラリーなどなど手あたり次第にお送りした(送り付けた)のでした。

会期中、お客様とおしゃべりして最後に名刺を頂いたら

大変に有名な芸術誌の方でした。

もちろん編集部にDMをお送りしていたのですが

「ああ・・・せっかく送ってくださっても

DMの類は見る機会が無くて・・・」とのお話。

この方はSNSをご覧になって個人的に来てくださったのでした。

あれだけ大きな編集部なら日々DMも大量に届くし

そりゃ目にも留まらんでしょうなぁ・・・。

友人の展覧会のお知らせなどを見ていても

「今年はDMは無し」パターンが半数近く。

と言う訳で、今年は半分、100枚だけ作りました。

その100枚が昨日とどいたのですが、これがなんと

わたしの設定ミスで写真上下に1~2mm白いラインが入っていて

(写真が小さかったみたい)、カッコ悪いったらありゃしません。

おまけに一枚一枚微妙にラインの幅や角度が違う。これいかに。

まとめて切る訳にもいかず、結局1枚1枚カッターで切りました。

不幸中の幸いは、標準紙で薄かった(ケチった)こと、

100枚だけだったこと。1時間で切り終えて、やれやれ。

微妙~~~に幅が違うDMハガキ100枚、準備が整いました。

箱義桐箱店谷中店、アトリエLAPISにて配布させていただきますので

お見かけの際にお手に取って頂けましたら幸いです。

蛇の道は蛇 2024 11月11日

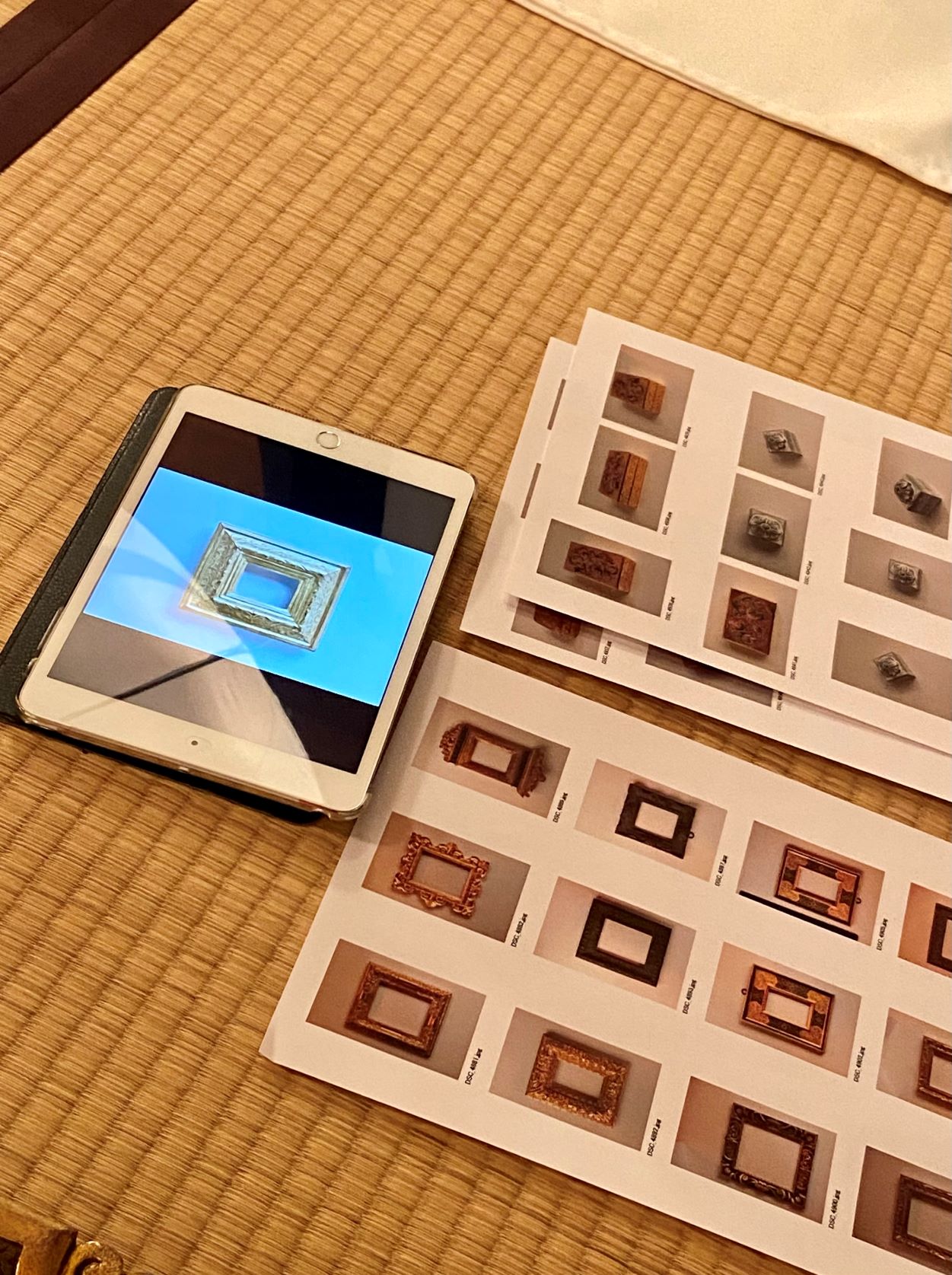

先日、曹洞宗の冊子「禅の友」に掲載していただく

写真の撮影がありました。小箱とちょこっと額縁。

掲載用の写真のほかに、わたしが使って良い許可を頂いて

小箱の集合写真も撮って頂きました。

フォトグラファーは浅野カズヤさんです。

▲編集者の方と浅野さんが色々真剣に。

フォトグラファーの仕事は大荷物がつきもの。

レンズ数種類、照明も数種類、三脚やらカメラ本体や、大変です。

いつもお疲れ様です。

上の写真の四角く光っているのは照明器具で

サイズも重さもタブレット。

光量も色味(青~赤まで)自在に変えられるのです。

いやぁ、日々進化です。大きな照明はもはや必要無し。

このタブレット型照明は自室にも欲しくなりました。

床置きでも棚に置いても、何かの後ろから照らすでも

なんでも可能なのですからね!

小箱の集合写真撮影。

これらの写真は11月末からの個展「秘密の小箱」の

DMやSNSで使わせていただく予定です。

おなじセッティングで、わたしがスマホで撮ったら下の写真。

▲薄らのっぺり。

そしてプロが撮ると

▲手前の箱をひとつ交換していますが

こうなるのです・・・!

立体感も趣も陰影も、クッキリ感も全然違う。

「なんじゃこりゃー!」と叫びたくなる。

いやはや、やはり蛇の道は蛇、でしたっけ、

とにかくプロの技を目の当たりにして大騒ぎでした。

これから頂戴した沢山の写真の中から

数枚を選び出さねばなりません。

これが楽しくも難しい。でも楽しい!

皆さまに早く見て頂きたいと思っております。

ポーチがあれば安全に 11月07日

これ、なんざんしょ?

紐でぐるぐる巻き。答えは

小箱のポーチでした~!!

いや、見てすぐわかりますよね、お粗末様でした。

いま、友人で服飾デザイナーの藤井陽介さんにお願いして

小箱のポーチを計画中。

ポーチがあれば小箱を安心して持ち歩いていただけます。

試行錯誤が続いておりまだ試作で

布や紐も変更かもしれませんけれど、おおむねこんな形です。

そして藤井さんに手描きワンポイントを入れてもらって

コラボしよう!と言う計画。

▲ムフフ・・・もうぜったいカワイイ

そうは言っても時間があまりありません。

11月前半にはなんとか完成しないと!

皆様に手に取っていただける日が待ち遠しいです。

同じ気配の物たち 10月31日

先日ご紹介しました、昭和風味に加工した

キャンドルスタンドですが

オリジナルの商品に実はあと2種類が販売されています。

もう少し背が低くて上部のお皿が広いキャンドルスタンド

それからコンポート皿のような形のもの。

味を占めまして、のこる2種類も購入して同様に加工しました。

上の写真、左が前回に加工した背が高いものです。

中央がコンポート、右が低いキャンドルスタンドです。

どれもオリジナルの姿はナチュラルで爽やかな印象なのですが

▲加工前のオリジナルの姿。写真はショップよりお借りしました。

ふたつにもちょっと削ったり塗ったり磨いたり

コッテリ仕上げにしました。

コンポートには小さな箱なら3つ並ぶ感じ、そして

▲相変わらずお供え感が強い・・・

低いキャンドルスタンドには中くらいの箱が

すっかり収まるサイズです。

ピンクと金と茶色の組み合わせも可愛らしい。

古色をつけた金や黒との相性も良いようです。

なにせどれもこれも古色コッテリですので

発している気配が同じなのですね・・・。

こんな感じで今年は展示してみようと思います!

イタリアの人からコーヒーを取り上げたら 10月28日

先日、父が渡してくれた新聞の切り抜きです。

▲10月5日の日経新聞

イタリアのバールでのエスプレッソコーヒーの値段が

最大60%値上がりの恐れですって。いやはや。

世界中、もはやどこでも何もかも値上がり一方ですけれど

その原因は様々。コロナ禍後の変化、気候変動、戦争・・・

この記事によると「気候変動によってコーヒー豆の

国際的な供給が混乱」とあります。

豆が採れなくなっているのでしょうか。

日本のスーパーで買うコーヒー豆も高くなりましたよね。

イタリアの人からコーヒーを取り上げたら

もはやイタリア人では無くなってしまうかも!と思うくらい

飲む人は朝昼晩と何度も飲んでいますから

(飲まない人は全く飲まない。差が激しい。)

これは大変に切実な問題です。

▲お砂糖を入れて混ぜたところ。まだ飲んでいませんよ。

上の写真は今年2月にフィレンツェのバールで立ち飲みした時のもの。

レシートには10%の税金を含めて€1.30とあります。

日本円でおおよそ210~220円くらいです。

この「SCUDIERI」というバールは

ドゥオーモのすぐ傍にある観光客も沢山訪れるようなお店で、

住宅街に行けば€1.20とか、場所によっては€1なんてお店もあります。

仮に60%上がったとして€2.16、日本円で350円。

立ち飲みのエスプレッソだけで350円かぁ・・・。

た、高・・・もごもご・・・大変だぁ!

その後、イタリア人の友人にこの記事について聞いてみたところ

「エスプレッソ€2・・・高すぎ。

もうバールで飲まないで家だけで飲むかも。」とのこと。

(家で飲むにしても、やっぱり豆も値上げでしょうけれど。)

イタリアの人たちにとってエスプレッソは

パンと同じくらい「生きるために必要なもの」でしょうから、

値上がりは致し方ないにしてもせめて20~30%程度だったら

と思ってしまいました。どうなるんだろう。

ヴェロッキオ先生に許しを請うて 10月24日

今年もまた、この季節になりました。

暮に開催される「小さい絵」展への出品準備です。

今年はヴェロッキオ作の聖母子像から部分

天使の顔をアップで模写しました。

いつものように卵黄テンペラです。

「小さい絵」展に出しますので、絵のサイズは8.5×6センチ

名刺くらいの大きさでしょうか。

▲どうだどうだ、どうなんだ?影が強いような気がするが・・・

模写をすると毎度のことですが、止め時が分からない。

いじくり続けるとドツボにはまってどんどんずれてしまう・・・

という経験から、心身が「わぁ!もうだめだ!」と叫んだ時に筆を置く。

・・・ヴェロッキオ先生、お許し下され。

ヴェロッキオは、かのレオナルド・ダ・ヴィンチのお師匠様

そしてなんとなんと、我が額縁師匠マッシモ&パオラの

額縁店兼工房はヴェロッキオ工房の跡ということが判明しております。

そんな訳でわたくし、ヴェロッキオには勝手に親近感を持っているのです。

さて、今年の額縁は15世紀、ヴェロッキオが活躍していた時代に

フィレンツェで流行したプレッツェーモロスタイルです。

木地にボローニャ石膏、黒色はアクリルガッシュですが

金の模様は模写同様に卵黄テンペラで彩色しました。

古色をつけて擦り切れた印象に仕上げています。

▲木の形が「典型的プレッツェーモロ「」と違うけれど、模様は伝統的に。

オリジナル作品「聖母子と2人の天使」(ロンドン・ナショナルギャラリー所蔵)

には全面金箔の額縁が付けられていますが

わたしの模写はちょっと地味に仕立てました。

▲納品用に白ボール紙でカブセ箱を作ります。

ううむ、ちょっと地味すぎましたかしら・・・。

でもまぁ、金だと絵が負けそうですし(わたしの技術不足ゆえに)

まぁ良しでしょうか。

▲右下の青い部分は、マリア様の衣なのです。青空じゃないのですよ。

いままで「小さい絵」展に出して頂く模写の額縁は

絵に比べて簡単に作って(市販の額縁を使ったこともあり。)いましたが

去年からは額縁も絵と同等程度に心を込めて作ることにしました。

何枚も描いて簡単な額縁を付けていたこともありますが

1枚入魂(念か?)の方が良いのではないかしら、と

最近は思うようになりました。

ええと、まぁ何と言いますか、はい、こんな感じで。

12月に東京・池袋の東武デパート美術画廊にて開催予定の

「小さい絵」展に出品いたします。

詳細はまたご案内させてください。

悶えて唸りつつも、やはり卵黄テンペラの模写は楽しいのです!

令和から昭和に加工 10月21日

今年も11月末から12月にかけて

谷中の箱義桐箱店谷中店の皆様のお世話になりながら

展示会を開催予定なのです。

そして毎度のことながらディスプレイに悩みます。

なにせ小箱と言うくらいですから

ひとつひとつが小さい。

ぽっちらぽっちら並べても

「なんのこっちゃ」という印象ですし

凹凸がありません。

額縁をお盆のようにして(平面を区切って)

小箱の集団をいくつか作ったりしました。

でもやっぱり何か高さが出るものが欲しい。

軽くて小さくて、安全な什器・・・。

そんなことを考えておりましたら

木製のキャンドルホルダーなるものを発見しました。

パイン材ですって。

▲写真はショップからお借りしました

上部のお皿がφ80mmなら小箱を

ひとつ置くのにちょうど良さそう!

という事で、さっそく注文しました。

届いた商品は薄い塗装にニス仕上げで

シンプルで可愛らしい。

・・・小箱展示にはもう少し、なんというか

コッテリ感が欲しい!

まずはニスを溶剤で剥がし、カーブを好みに削って、

ついでに柱中央の丸部分を簡単に彫っちゃって、

色も濃くしてワックス塗って、ふぅむ・・・どうだろう?

▲白い部分が削ったところ。

▲ステインで着色して、お得意(笑)のワックスコテコテ仕上げ

うむ。イタリア風味は感じないけれど

古臭くはなりました。よしよし。

▲ちょっとお供えっぽいのは気のせいですか。

もしかしたら小箱よりも最中やお饅頭のほうが

似合う仕上がりかもしれませんけれど、

そしてなぜか昭和を感じますけれど、これはこれで。

昭和生まれのわたしが作るものを乗せるのですからね、

昭和風味で結構なのでございます。

・・・開き直って。

楽しい工作でした。展示が楽しみです!

カフェオレの香りがする額縁は有りか無しか 10月03日

古典技法で金箔を貼るには

磨いた石膏地の上にボーロと呼ばれる箔下地材(粘土)を

ニカワ液で溶いたものを塗り乾かします。

そこに普通の水、つまり水道水ですけれど

水を塗って箔を乗せます。

そんな風にして作業をするとき

飲み物を横に置いていることがあります。

なかなかに神経を使う作業ですので、リラックスする為に。

▲散らかった机は見逃してください・・・

上の写真、右のマグカップは箔用の水

左がカフェオレです。

そうです、ご想像の通りでございます。

筆をカフェオレに突っ込みました。

いつかやるだろうと思っていた失態、

とうとうやりました。

筆を入れた瞬間に「ギャッ」と気づいたので

幸いにもカフェオレで箔を貼ることにはなりませんでした。

ほんのりとカフェオレの香り漂う

額縁になったのかもしれない・・・と想像します。

でもでも、牛乳はカゼインでしょ、接着剤にもなっているでしょ

もしかしてもしかしたら水より牛乳で箔を貼った方が

より丈夫に仕上がったりして!

・・・水貼りで十分頑丈ですし

虫やらカビやらが寄ってくる方が心配ですね・・・。

▲大切なマグカップ、欠けてしまったので道具として更に活躍。

古典技法の長い長い歴史の中で

同じ失敗をした職人はぜったい、いる。

なんならワインだったかもしれないし!

そんなことを考えながら、そっとカフェオレを飲み干しました。

筆を突っ込んだことはすっかり忘れていました。

一匹狼が三匹 9月26日

東京はある日突然に、秋になりました。

去年の秋の始まりもこんなでしたっけ?

出不精のわたしですが、久しぶりに会った友人二人と

お互いに最近の経験と考えていることを話し合って

そして励ましあって、ずいぶんと元気になりました。

分野は違えどひとりで制作している

またはフリーで活動している友人ですので

一匹狼気質といいましょうか、改めてそんな共通点を感じたのでした。

▲夏に食べたプラム、美しい色

わたしたちに「気づき」を与えようとしている人がいて

でもその人たちは言葉で何かを与えてくるのではない。

きっかけだけを提示して、こちらの様子をうかがっている。

どんな気持ちでこの作品を作ったのか?

あなたは自作のものに対して、どの程度の考えを持って発表しているのか?

などなど・・・。

それをわたしたちが受け取るか受け取らないか

(受け取る気にならないか)は、

そして考えて答えるにはタイミングが大切だよね、と言うこと。

なんだかお互いに共感して

「うんうん、そうだよねぇ・・・」を繰り返した午後でした。

そんな時間が必要だったのでしょう。

箔の上にもできますよ、の種明かし 9月02日

先日Instagramに、金箔2種類の貼り分けを載せたところ

思いがけず沢山の方にご興味を持って頂けたようでしたので

こちらブログでもご覧いただけたらと思います。

ヨーロッパ古典技法の箔の技法に「ミッショーネ」と言って

箔用の接着剤で貼る方法があります。

一般的にはテンペラ絵の具などで彩色した面の上に

例えば衣装の模様や天使の後輪などを入れる技法です。

今回は箔の上に箔を貼ってみます。

まずベースにはいつもの水押し技法(ボローニャ石膏地にボーロを塗り

箔を水で貼ってからメノウ磨き)で貼り磨いてから

その上にミッショーネ液(箔用の糊)で模様を描きます。

そして糊が半乾きの頃にもう1種類の箔を乗せます。

▲今回は4号箔(22カラット金箔)を水押しし

その上に水箔(14カラット金箔)を乗せます。

奥にある白い液体瓶がミッショーネ液。水性です。

そして、しばらくしてから筆で優しく掃うと

糊を置いた部分に模様が残る、という流れです。

▲これが一番楽しい瞬間

わたしは石膏地に模様を線彫りしてからベースの箔を貼り磨きます。

そうすると次の作業のミッショーネ液塗りが楽ですし、

わずかな凹凸でも立体感が出ますので。

▲こんな感じになります。ミッショーネ部分は磨けないので艶消し。

言ってみれば、いつものミッショーネ技法と同じなのですが

箔の上にも出来るよ、という事なのでした。

知り合いの古典技法作家の方が「水押しで貼り分けているのかと思った!

どうやっているのかと思った~」とおっしゃっていましたので

種明かし。でした。

ぎりぎりを攻める 8月29日

桐木地の小箱の形を変えるとき

一番悩むのが「どこまで削るか」です。

箱に使われている板の厚さ(おおよそ4mm)を鑑みて

箱の強度と安全性が保たれるギリギリラインまで攻めるのです。

▲これはもう少しだけ攻められそう。

もともと四角い箱を、どうにかして変化をつけたい!その一心です。

全ての角を丸くする、エッジをつけて丸くする

あるいは角を面で切り落とす・・・

4mmの間でいかに変化をつけるか、難しくも楽しい作業です。

まだバリエーションは増やせそう!

「むぅぅ」の行きつく先は 8月26日

ある日の出来事、どうでも良いけれど

どうでも良くない出来事の日記です。

前夜の寝る直前にsnsで嫌な発見があって

「むぅ」と思いつつも、まぁ仕方がない

そんなもんだ、と振り切って眠りました。

そうしたら案の定、とても嫌な夢を見て

これまた「むぅぅぅ」と起き上がりました。

またもやボンヤリとsnsを見ていたら

友人の幸せな様子が目に飛び込んできて、慌てて目を逸らす。

こんな時はとにかく無心になるのじゃ!と思って

それっ!とばかりに作業部屋に駆け込んで

自分の幸せを数えて(昭和の歌詞のようだけど)

黙々と作業をいたしました。

なにせ頭と心と手と目の接続が悪い時ですので

単純作業が吉。ひたすら点々打ちに没頭しました。

▲わたしを慰めてくれるのは、やっぱり制作なのでした。

夕方近くには気分もすっきりして

「やれやれ」と思っているところにメール着信。

クレジットカード会社から「4500円の

不審なカード使用があったから本人使用か確認したい」とのこと。

その「不審な使用」はつい2分前なのでした。

2分前なんて点々打ちに没頭していた時です。

もちろん「わたしは使っていません」と返信しました。

あっという間にカードは停止され

番号も変わるとの知らせが来ました。

(確認したところ幸いに不審な使用はその時のみ)

新しいカードが届くまで2週間程度かかるとか。

その間はオンラインで買い物できませんし

諸々登録してある支払い(保険ですとか)も番号変更手続きが必要・・・

昨夜から続く「むぅぅぅ」っとした気分が

ここで最高潮になりました。

いつどこで番号が盗まれたのか

だれがどこの国で何を買おうとしたのか

もう分かりませんけれど・・・

カード会社の対応のスピードからして

珍しい出来事ではない様子ですし

漠然とではありますが気をつけないと、と思うのでした。

▲庭のモジャモジャを見て深呼吸

幸いにも金銭的な被害はなかったけれど

心のショックと恐怖と「むぅぅ感」は増しました。

でも不幸中の幸いと言えるのでしょう。

誰も気づかなかったら被害額は増えて

心的疲労も恐怖心も倍増ですもの。

むぅぅ・・・と思っていると

「むぅぅ」な出来事を引き寄せるのでしょうか。

意識して朗らかに過ごしたほうが良いだろう!と頷いたのでした。

ラテン語額縁大活躍の巻 8月22日

6月に完成してお届けした「ラテン語額縁」

(ラテン語のフレーズを装飾として入れた)は

おかげ様で大活躍したそうです。

ご注文下さったのはジュエリーブランド

germedeur の主催者 kaneko さん。

8月、新宿伊勢丹1階で germedeur の

ポップアップショップが1週間オープンして、

ラテン語額縁はガラスケースの中で

美しいジュエリーを展示するお手伝いをしていました。

▲最終日に駆け込みでご挨拶に伺いました。

額縁は伊勢丹の担当の方やお客様にもご好評ですよ!と

kaneko さんから嬉しいお言葉を頂きました。

フル・オーダーメイドの古典技法額縁は珍しいようです。

kaneko さんには額縁以外に小箱も使って頂いておりまして

これまた嬉しい再会です。

▲豆小箱に指輪がひとつ。ピッタリサイズ!

▲錫箔の箱も嬉々として働いていました。

それにしてもなんという下手な写真でしょうか。

実物の展示とジュエリーはもっともっと素敵なのですよ!

・・・それはさておき。

我が娘(額縁や小箱)が嫁ぎ先で大事にして頂き、

さらに喜んで頂いているとは母としてこれ以上の喜びはありません。

また頑張って作ろう!という励ましと

kaneko さんの自信とエネルギーを分けて頂いて

晴れ晴れとした気持ちになりました。

さぁ、残暑は厳しいですが秋は目前、がんばります。

今にして分かること 8月19日

小箱制作では、ある程度まとまった数の小箱に

石膏下地を施しています。

ボローニャ石膏を塗り重ねて乾かしておけば

いつでも思い立った時に装飾作業が出来るという流れ。

今日もウサギ膠にボローニャ石膏を溶いて石膏液を作りました。

そしてふと、フィレンツェ留学時代に

弟子入りしていた額縁工房でのことを思い出しました。

午後に工房へ行くと、同じころに来たパオラがひとこと

「あ!今日の石膏液は良い感じにできてるねぇ!」

それを聞いたマッシモが

「でしょ?午前中に作っておいたんだ。フフフ・・・」と

2人でホクホク喜んでいました。

わたしはその「良い出来」の石膏液を

混ぜたり触ったりして「へえぇ」と思いつつ

今ひとつ「何が良いのか分からない」のでした。

そして今日、小箱用に作った石膏液は、とても良い出来でした。

トロリとなめらか、少しふんわりとしている・・・

とても美味いポタージュのような。

あの時、ふたりが言っていた「良い出来」の石膏液は

きっとこんなだったのかな、と思い出していたのです。

そうして振り返ってみれば

今のわたしは当時の2人の年齢に近づいて来ました。

結局、そういう事なのですよね。

制作をずっと続けて、ああでもないこうでもないと経験しつつ考えて

ようやく積み重なって、石膏液の良し悪しだとか

「どうして今日の石膏液が良くできたか」が理解できるようになった。

しみじみと感慨にふけった午後でした。

未だわからない 8月15日

小箱に金箔を貼って、その上に彩色して模様を入れました。

何色を塗るかは、あっさりと決まる

(その時の気分によって選ぶ)時と、

数日の間、本を見たりして悩んでから決まる

という2パターンあります。

今回は悩んだバージョンでした。

選んだ絵の具の色名はクリムソン

臙脂色というか、青味のある暗い赤色です。

今まで金と赤の組み合わせはあまり選んできませんでしたが

少し違う雰囲気の彩色も良いかしら・・・と選びました。

だけど、なんだか、気に入っているようないないような

未だ釈然としません。

そうこうするうちに彩色も完成しました。

なかなか華やかな雰囲気。

これからアンティーク風に古色をつけて仕上げます。

どうなる事やら??

今日は何の日 8月12日

「今日は何の日?」

「ダメダメの日」

どうにもこうにも細かい作業が上手く行かない日ってあります。

▲ブレちゃってずれちゃってもうどうにもこうにもいやはや。

オフホワイトの絵の具で模様を細く入れたい・・・

ですがブレブレのヨレヨレ。

そんな時はすぱっと止めて

事務仕事でもした方が有意義なのです。

分かっちゃいるけれど、「でもでもだって!

今はこれがしたいんだもの!」と叫ぶ気持ちもある。

仕方がないので、ここぞとばかりに秘蔵(?)の新しい筆をおろして、いざ。

そうして続けると、嗚呼・・・言わんこっちゃない。

・・・とは言いたくないけれど。

いさぎよさも随時必要でございますね。

ぶれた線は明日の午前中に修正します。

金に糸目はつけぬ 8月05日

ペンが一本ほしくて、駅前の文具店に行きました。

そうしたらついうっかり楽しくなってしまって

あれもこれも、そうだテープも・・・などとかき集めてしまって

お会計をしたら5000円ですって。

自分の頭の中では「えーっと、たぶん3000円くらいかな!」などと

能天気なことを考えていましたので一瞬ぎょっとしました。

▲これだけ買えば当然

でもまぁ、どれもこれも使いますし便利ですし

着ない洋服を衝動買いするより有効なのだ!・・・などと思っています。

と言うか、眺めてニヤニヤ、使ってホクホクしています。

先日、知人にわたしが「あの画材があると便利だよ~。

でもちょっと高いし少ししか使わないから勿体ないかもね。」と話しましたら

彼女は「いいの、買う!わたしは画材なら

お金に糸目はつけないから!」と言っていました。

ああ~!ここにもいた。画材には金銭感覚が変わる人。

わたしも同様なのですもの。

なんなんでしょうね、この感覚。

じゃんじゃん使おう 8月01日

額縁の吊り金具(額縁裏に取り付けて紐を通す金具です)

が無くなったので、購入しました。

画材店などでは数個ずつ売っていますけれど、割高ですのでまとめ買い。

そうしましたら、ひと箱1000個ですって。

某モ〇タロウでは1000個が最小ロット。

1000個の吊り金具って、額縁1枚につき2つ使いますから

つまり額縁500枚分です。

一般的な額縁工房ではこうした単位で購入しないと追いつかないはずです。

なにせ作る額縁の枚数が沢山ですからね。

500枚の額縁ですって。

アハハ!・・・死ぬまでに使い切りたいと思います。

いや、そんなことを言ってる間にジャンジャン作って

ジャンジャン金具を使いたいと思います!

どこもかしこも 7月22日

先日、ドイツ人でベルリン在住の友人Kと電話していたのですが

彼女は自分のお店(自作の革製品を販売するお店で奥は工房になっている)

を閉じようと思うとの話。

あんなに頑張っていたし楽しそうにしていたのに、なぜ?と聞くと

「お店のある通りは今はほとんどのお店が閉めてしまった。

人通りも減ったからお客さんも来ないし、

賃貸料の支払いも大変だし・・・」

Kはネットでの販売もしていますが

「2018年頃は売れ行きがすごく良かったけれど、コロナ後は全然。

食品の価格も倍になったし、3つ目のバッグを買う人はいないのよ。」

との事でした。

ミラノ在住でフィレンツェ留学時代の友人Fの話。

彼はとても有名な家具修復工房の3代目で

腕も人柄も良くて安泰と思いきや

「いわゆるクラシックな古い家具って大きいから広い家が必要だけど

若い人はもう大きな家に住む余裕は無いしね。

それにこうした家具は時代遅れでもう好まれないからさ、

今ある修復の仕事はすべて以前からのお客さんで

それもお年寄りばかり。

彼らが亡くなったら家具は二束三文で売られちゃうか

捨てられるだろうね。」と言っていました。

超絶技巧で作られた家具、昔は箪笥2竿でマンション一件分の価格でした。

今まで繰り返し修復し大切にされてきたけれど、それらも顧みる人が居なくなる。

時代の流れ、と言えばそれまでだけど。

どこもかしこも(ドイツとイタリアだけですが)

嬉しい話はあまり聞けません。

バイデンさんとトランプさん、ゼレンスキーさん、プーチン氏、

イスラエルとパレスチナ、その周辺、そして中国、北朝鮮。

他にもわたしが知らないだけで、もめ事は尽きない。

回りまわってわたしたちの日常も不穏ですね。

どうしてこうなってしまったのだか。

考えても考えても、じゃぁこうすればよい

という答えは見つかりません。

それを「ど忘れ」と言って良いのか 7月11日

昨日の午後、魚ニカワ液をつくろうと思ったのでした。

このニカワ液は、古典技法の箔貼りにいつも使っているので

もう何百回と繰り返し作っています。

板になっている乾燥ニカワを小さく刻んで水にふやかし

翌日に湯煎で溶かせば完成です。

上の写真、右のシート状のものが魚ニカワ。

製菓で使う板ゼラチンとそっくりです。

左の瓶は魚ニカワを水に漬けたもの。

で、ですね・・・。

この何百回も作っているニカワ液ですが

1リットルの水に魚ニカワ4枚というのが大体の決まりと言いますか、

わたしがイタリアの学校で習った分量です。

昨日「さて作ろう」とおもったのですが、はて・・・。

突然、本当に突然この分量が思い出せなくなりました。

あれ、水1リットルに1枚だっけ?え、250ミリリットルに1枚だっけ・・・?

ネットで検索してみたら自分が昔書いたブログに行き当たり

無事に1リットルに4枚と確認できた次第です。

そうだそうだ、そうだった。

昔のわたし、書いてくれてありがとう・・・。

だけど、ニカワ液が作れて安心しつつ

自分の脳を心配しつつ、なんともドンヨリした午後でした。

いやはや。

美しいラテン語 7月08日

完成間近になっている額縁は、ラテン語装飾です。

ジュエリーブランド「germedeur」のkanekoさんからのご注文

ジュエリー展示に使っていただけるように作っております。

昨年「ことわざ額縁」と名前を付けた額縁を

ご覧になったkanekoさんが、

ガラスケース内で使えるサイズで文字を入れて・・・

とご注文くださり、さて文章はどうしよう?

ご相談を重ねました。

▲満を持してラテン語文章の装飾を額縁に転写する。

アルファベットの文章で、ぱっと見て意味は

すぐに分からない言葉(英語でもフランス語でも無くて)・・・

で、ラテン語に収まりました。

kanekoさんが日本語で文章を作り自動翻訳でラテン語に訳し

じゃぁこれで行きましょう!となったのです。

が、ご存じのように自動翻訳ってまだまだ危うい・・・

額縁を作り始めてしまったら

文章を変えることはとても難しい。

ここはひとつイタリア人に尋ねるが吉。

そうしましたら案の定「ええと、言いたいことは分かるけど

文章として微妙というか美しくない。」とのこと。

添削してもらいました。

kanekoさんによる日本語文章

「ジュエリーを通じて希望と喜びを分かち合う」

これを自動翻訳では

「Spem et laetitiam per ornamenta participes sumus」

そして添削後

「Spei laetitiaque per ornamentum participes sumus」

構成の変更はなかったけれど、小さな言い回しなのか

単語の活用など変更されていました。

(変更理由など説明してくれたのですが

わたしのイタリア語能力ではいまひとつ理解できず!)

ハッキリ言ってよー分からんのです・・・。

とにかくこれで「正しくてエレガントなラテン語」になったはずです。

イタリア人にとってラテン語は

どんな位置なんだろうと、つねづね思っていました。

日本人にとっての古文?もっと近いのか遠いのか。

きっとある程度勉強したり興味を持っている人なら

読んで理解はできるでしょう。

でも作文や添削となると別、と言った感じです。

そして「より美しい文章」となると、これはぐっと難しくなる。

このイタリア人の友人には感謝です。

きっと高校時代は頑張って勉強したんだろうなぁ・・・と思います。

あなたは何て呼ばれたい? 7月01日

わたしの名前は、ハルコと言います。

アルファベットで書くと HARUKO となりますが

イタリア語では H を発音しません。

HAHIHEHO(はひへほ音)はほぼ全て AIEO の母音のみになる。

で、わたしの名前は彼らイタリア人にとっては大変発音し難いようです。

大抵の人たちは「アル~ゴ~」と、ルにアクセント

そしてなぜかコはゴになることが多くて

ちょっと笑っちゃって楽しいのだけど、釈然としません。

「はるこ、と呼んでください」と一度だけ説明して

きちんと呼んでくれている人は数人います。

とても嬉しい。

ちなみにわたしの工房名というか屋号というか・・・

「KANESEI」かねせい、ですが、こちらは

イタリア人の皆さんには違う意味で難しいのかもしれません。

イタリア語で CANE は犬、SEI は助動詞の二人称単数

「Cane sei」と言うとつまり「お前は犬」と言う意味に取れます。

そしてCane は犬の他に「嫌なやつ、無能なやつ、情け知らず」

というような悪い意味もあって、ううう

イタリアで「Cane sei!!」カネセイ!と誰かに向かって言ってはいけません。

フィレンツェでわたしの小箱を扱って下さるお店 Eredi Paperone で

わたしの小箱解説にはKANESEIの文字は無くて、

わたしのフルネームでご紹介くださっています。

最初は「なんでかな、屋号は知らせたはずだけどな・・・」と思っていたのですが

ある時に「もしかして」と気づいたのでした。

わたしはあえて尋ねませんし、お店の皆さんは何も仰いません。

ただ屋号は使わず名前で紹介してくださっている。

そこに皆さんの優しさを感じます。

ずいぶん昔、留学時代に友人Lは愛称といいますか

短くした呼び名で呼ばれていました。

わたしも同じように呼んでいたのですが、ある日Lが

「・・・その呼ばれ方、本当は好きじゃないんだ」と

ボソッと、でもきっぱり言ったことがありました。

その日以来、彼の名前は短くせずにきちんと呼ぶことにしたのでした。

呼び名、呼び方って難しい。

それは自国でも外国でも同じことなのですけれど

相手に敬意を持っていれば自然と「お互い気持ちの良い呼び方」

に導かれていくのだから、何も難しいことは無いのだな

・・・と思っています。

一年は厚かった 6月24日

2023年の一年間、曹洞宗の月間冊子「禅の友」の表紙に

KANESEIの額縁写真を使っていただきました。

このブログでもたびたびご覧いただいておりました。

1年間分、12冊分って結構な量だな・・・と

思っておりましたが3回の撮影が楽しすぎて

終わってしまったのが残念でなりませんでした。

その1年間分12冊の「禅の友」をまとめた1冊が作られて

わたしにも贈って頂きました。

▲2023年 第881~892号

表紙に1月号~6月号の表紙額縁

裏表紙に7月号~12月号の額縁がモノクロで印刷されていて

やぁやぁ、とてもカッコ良い。

12冊をそのまままるっと綴じてありますので

表紙も裏表紙もそのまま。

▲2月号の裏表紙の小箱と、3月号の表紙額縁。

▲10月号の裏表紙の小箱、そして11月号の表紙額縁

1冊の冊子は40ページ弱ですが

12冊合わさると厚い。そして重いです。

こつこつと毎月発行しておられる編集部の方々

ありがとうございました。お疲れ様です。

毎年この総集編が出ることで達成感も強く感じられる事と思います。

▲厚くて重い

とても嬉しく、感慨深く、大切な1冊です。

満ち足りてしまったから、その時が来るまでは 6月17日

先日のこと、あまりに出不精になって

リハビリが必要なレベルかも・・・と

友人と話したことがありました。

本当にもう、我ながら社会性がどんどん失われるんじゃないかと

(もともと希薄なのに!)思っています。

その良し悪しを考え始めると止まらない。

どうもこの傾向は2020年、コロナ禍以降顕著になったようです。

きっと世の中全体が引き籠りせざるを得なくなって、

でもその時期も終わって、皆さん否応なく元の生活に戻られたことでしょう。

そしてわたしですが、作業部屋が自宅の一角にあること

元から出不精だったこともあって、

コロナ禍が終わってもそのままの生活を引きずっています。

あの友人、かの人はどうしているかなと思って連絡はするけれど

出向いて会うまでに至らないことが増えた。

「あの展覧会、見たいな、会期はあと1週間しかないな」と思っても

出かけて行くことが減った。出かけたいと思わなくなった・・・。

どうしてこうも出不精に拍車がかかったのかな、

以前のようにもっと友人と会ったり美術展や

遠くの大きな本屋さんに出かけたりしなくなったのかな・・・と考えたのですが

つまり、小箱制作が楽しすぎて充実しすぎて

それで満足しているからなのです。

2020年春から本格的に作り出した小箱が

図らずもわたしの人生に対する姿勢まで変えてしまったのでした。

楽しくて仕方がない小箱制作と額縁制作を

ひとりで引き籠れる部屋で毎日好きなように続けることが出来て、

それらを喜んでくださる方々が居て、満ち足りている。

それなら別に、人付き合いが悪くても(もともと良くも無い)

最新の美術界情報に疎くても

今のところはまぁ、良いんじゃないの・・・という結論に至りました。

こんな風に認めるには時間がずいぶんと必要でしたが

それも併せて良いと、自分に言い聞かせています。

きっとわたしも、否応なくこの生活を変える時が来るでしょう。

その時まではこのままで。

ひとりでニヤニヤと制作を続けられる幸せを噛みしめています。

ありがとうございます。

幸せな娘時代を思い出すマダム風 5月30日

現在、ご注文を頂いて作っている額縁は楕円形です。

白木(無塗装)の額縁木地を日本で調達する場合、

木工所に頼むか、木地メーカーから購入するか

既成の木地を買う。おおむねその3パターンです。

そして日本で楕円形の木地を手に入れるのは困難なのです。

需要が少ない上にサイズ調整もできないし

板を刳り貫くので材料費もかかる・・・

入手困難もやむを得ないことでございます。

今回の木地は、ご注文下さったお客様ご自身が購入されて

KANESEIに持ち込んで下さったものです。

イタリア製だとか。いいなぁ、楕円・・・

さてさて、デザインはすぐに決まりました。

パスティリア(石膏盛上げ)で模様と文字

「CHAOS」「ORDER」を入れることになりました。

木地に石膏を塗り磨きまして、わたしの好きな技法

パスティリアで左右に模様。

そして上に CHAOS 上に ORDER とゴシック体で入れます。

文字アウトラインに線刻を入れて

▲額縁サイズはB5の縦長な感じ

純金箔の水押し。古典技法真っ只中を進みます。

▲ボーロは赤。やはり赤が一番美しく仕上がると感じます。

今回、楕円形の額縁の箔作業は初めてでした。

ずいぶん昔に作った楕円額縁は木地仕上げでしたので・・・。

箔作業は、貼り始めの場所を記憶しておくことが必要

(次の作業の開始場所でもあるので)ですが、

四角など角が無い形、始まりと終わりが無い

繋がった形ですので不思議な感覚でした。

楕円(正円)の額縁制作の注意点を知る。

途中、どこから始めたか分からなくなってしまって気づきました・・・。

▲机の上の散らかり様は見て見ぬふりでご容赦ください・・・

箔を貼り磨き、部分的に黒で彩色して、

文字の中をマイクロ点々打ちをして、さて。

楽しい楽しい古色付けです。

キラキラ輝く金箔をスチールウールで擦って傷をつけ

ワックスで汚して、ボロボロ加工をしてアンティーク調にします。

輝く金と艶やかな真っ黒な色が

この加工でしっとりと落ち着いてきます。

勝手なイメージですけれど、古色加工前の額縁は

「露出度高めの黒いドレスを着た若い女の子が

瞳をキラキラさせて楽しくパーティーへ向かう!」

という雰囲気だったのが、古色加工をすると

「50年後、その女の子は沢山の人に愛されて沢山の経験をして

奥底から湧き上がるような美しさを湛えるようになった。

そうして幸せな娘時代を思い出して微笑んでいる」

というような変化。

そんな感じになったら良いなぁフフフ・・・

と思いつつ、今日も嬉々としてガサゴソ作っています。

庭の攻防 5月06日

我が家は東京都23区内とは言え

(よく言えば)自然豊かな場所にありまして

ささやかな庭があります。

父がお仏壇から下げたご飯を鳥用の餌台に入れて

食べに来る様子を家族で楽しんでいます。

来るのは主にスズメとヒヨドリ。

▲ヒヨドリはいつもひとり。

ひよどりひとり。韻を踏む。

▲スズメはふたりで来る。

餌台、変な形と思われるでしょう・・・

この形に至るまで色々とありました。

この台は父の労作でして、数年前に完成した時は

額縁の付いた美しいお盆状のでした。

今はこの状況・・・

白い小さな器はお豆腐が入っていたケースを下げています。

小さい!そして下部の青い三角はネズミ返し・・・。

昔、社会科の授業で弥生時代の高床式住居を習いましたでしょう

その時に覚えたのが「ネズミ返し」、アレです。

柱を上ってきてもこの「返し」でそれ以上登れない仕掛けです。

美しい広い台だと植木からネズミが飛び移ってくる。

ネズミ返しがないと柱をネズミが駆け上ってくる。

なぜ小鳥は良くてネズミはだめなの?!同じ生き物でしょうに!

実際、庭を駆け回る(そうです、居ます・・・)

小さな野ネズミはとても可愛らしいのです。

ベアトリクス・ポターの絵本そのままの姿です。

でもねぇ、家に入ってくるのが、そして子孫繁栄しちゃうのが問題でねぇ。

そんな訳で、我が家の庭には小さな攻防戦が繰り広げられております。

今のところ餌台は父の勝ち、となっております。

必要か必要ではないのか、それが問題だ 5月02日

わたしの制作に純金箔は欠かせません。

必要なのですから買います。

ええ、買いますとも、必要ですからね。

たとえ懐が痛もうとも。

▲主に4号箔を使っています。

金は時価ですからいくつかの金箔メーカーの価格を比較して

その時々で選んでおります。

それにしても、た、たか・・・

いや、これ以上は言いますまい。

タイムマシンがあったら大学時代に戻って

金箔を大量購入したいと思います。

当時に比べたら4倍近いお値段なのですもの・・・嗚呼。

額縁も小箱も生活必需品ではありません。

命にかかわる事でも無し。

わかっちゃいるけど。

金箔の価格で嘆くなんてねぇ・・・。

世界を見回せば、わたしの周りの狭い世界の

なんと穏やかなことよ・・・。

引き込まれて救われて 4月15日

なぜだか分からないけれど

どうにもこうにも嫌な考えのループに嵌ってしまう事があります。

そして自己嫌悪したりして。

昨今はウェブ上にそんな時の解決法がたくさん紹介されていて

瞑想する、運動する、自分を俯瞰的に見る、

そんな自分も受け入れる等々、いくつもあります。

だけど、ううむ、そうじゃないんだよ・・・

と、ひねくれ者のわたしは思う訳です。

運動したって一時しのぎでしょ(大体運動嫌いである。)

そんな自己嫌悪するような自分を受け入れましょうって、

そうしたら、そんな思考回路で止まってしまうじゃないか

・・・ブツブツ。

▲小箱ばっかり作っている場合じゃない。

小箱に逃げている。分かっておる。

そんなある日、偶然に北インドのシタール音楽を聴きました。

シタールはご存じと思いますが、ギターのように

左手で弦を押さえ、右手で爪弾きます。

そしてタブラと呼ばれる太鼓(二つセット)奏者と

2人で演奏するのが多い様子。

このシタール音楽が「ぐるぐる思考」からの脱出に

大変効果があることが分かりました。

・・・わたしだけかもしれませんが。

全く詳しくありませんので勝手な解釈ですが、

伝統的な演奏は短くて30分、おおむね1時間と長い。

そして曲の出だしはシタールのみでジャラララ~~~ン・・・と

地底から響くようにゆっくり始まります。

曲の半分頃にタブラがこれまたゆっくり加わって

そこから徐々にスピードが上がります。

タブラの「タンタカタンタカ」(右手)と「ムーンムーン」(左手)が

どんどん早くになって、シタールのメロディーも競うように早く複雑になって

聴衆の心拍数もどんどん上がる。

そして全員の興奮が最高潮に達したときにジャンッ!と終わるのです。

この、歌詞もなく(意味付けが無く)

聞く機会が少ない音楽なのもポイントに思われます。

少しずつ興奮の渦に引き込まれる時に

徐々にわたしも変な思考から引きずり出され

何も考えずにハラハラドキドキが高まって

ダンッと曲が終わるときにはまるで「サウナから出て

水風呂に浸かって整った」ようなサッパリ爽快な気分になるのです。

驚くほど効果があります。・・・わたしだけかもしれませんが。

長々と説明しても、この不思議な解放感は説明できません。

YouTubeやSpotifyでも「シタール」と検索すると

沢山聞くことが出来ます。

わたしは最近のオシャレなアレンジではなくて

いわゆる巨匠の演奏を選んでいます。(モノクロ写真の演奏)

シタールの音は少し琵琶や津軽三味線のようですし

タブラも鼓のように聞こえる時があります。

もし気になる方がいらっしゃったら

もし聞いてみようかな、と思われたら

Ust Vilayat Khan aged 16 – rare video (youtube.com)

(↑3分ショートビデオ、英語の解説あり)

Shahid Parvez Raga Darbari (youtube.com)

Vilayat Khan – Raag Darbari (1968) (youtube.com)

上記YouTubeの演奏などぜひ。

長いですけれど、きっと引き込まれること請け合いです。

技術とセンス 4月04日

現在フィレンツェに滞在中の友人が

美しい写真を送ってくれました。

EREDI PAPERONE Bottega d’Arte の

ショーウィンドウに並ぶKANESEI小箱です。

写真のセンスと技術があると、こうも違うのですな…!

彼女の配偶者の方はフォトグラファーなので

やはりそんな所もお二人は通じているのかもしれません。

あれ、こんなにカッコいい雰囲気に展示されていたっけ?

おや、こんな美しい陰影が見えていたかな??

実物より良く見えている!?

この小箱たちが良いご縁に恵まれますよう。

もしフィレンツェにお越しがありましたらぜひ

EREDI PAPERONE Bottega d’Arte へお立ち寄りください。

EREDI PAPERONE Bottega d’Arte

Via del Proconsoli,26r Firenze

10::00~13:00/14:00~19:00

考えすぎだとしても 4月01日

3月30日の土曜日、悲しいニュースに触れました。

彫刻家の船越桂さんが肺がんで亡くなったと。

展覧会に行ったり制作過程等のDVDを観たり

お父様の船越保武さん共に尊敬する方でした。

ご冥福をお祈りいたします。

そしてまた、マッシモを思い出したのです。

フィレンツェの額縁師匠マッシモは

昨年初秋に体調を崩して呼吸が困難になり

病院で検査を受けたところ、すでに肺がんが

進んでいて手の施しようがない状態だったとのこと。

妻パオラ曰く「とてもアクティブながん」で

骨や腎臓、リンパにどんどん転移してしまって

治療を施す暇もなくあっという間に行ってしまった。

そしてパオラもまた今、呼吸がつらくて

ほぼ24時間酸素吸入をしています。

確かに2人ともタバコを吸っていたけれど

(パオラは今も吸い続けている!止めてくれない。)

もしかしてもしかしたら、いや可能性として

額縁製作の職業による影響もあったりして・・・?

なにせ古典技法額縁では木屑と石膏粉から

逃れることが出来ません。

そして彼らは咥えタバコでマスクなどしなかった。

仕事として朝から晩まで毎日をこの粉の中で

過ごしていたら、と考えてしまう。

船越桂さんもまた、木彫作家の毎日で

粉塵は避けられない生活だったのではないでしょうか。

考えすぎかもしれないし、そうではないかもしれない。

石膏粉や木屑よりタバコの方が肺にはずっと悪い事は

百も承知だけれど、ううむ。

自分の身体を守れるのは自分だけですものね。

面倒くさがっていても後悔先に立たず。

わたしはマスクをもう少し高性能のものにしようと

改めて思います。

「そういう時」のために 3月25日

先日お話したようにノロウィルスに大打撃を受けた我が一家

おかげ様でそれぞれ快復いたしました。

わたしもどうにかパジャマを脱ぎ捨てて作業部屋に入った日

納期間近の額縁制作を再開したは良いけれど

あわや大失敗!という瞬間がありまして

いやもう、こんな日は急がば回れ、

落ち着いて違うことをした方が良いのです。

かと言って気は焦りますし本を読んだりする気分でもない。

何かしていないと落ち着かない。

「そういう時」のために、制作途中の

マイクロ点々打ち小箱がいくつかあります。

石膏や金箔が乾くのを待つ間の手持無沙汰の時とか

気分を落ち着かせたい時とか、

ひたすら点々打ちをします。

「なにかしている感」が感じられて(実際なにかしているし)

瞑想のような効果もあるようで

気持ちが徐々に落ち着くのでした。

今回のノロ騒動の余波で上の写真の小箱装飾は完成しました。

これも怪我の功名といいましょうか。

うわさ通りのアイツ 3月21日

いたって個人的な事ですけれども

先日ノロウィルスに感染しました。

家族のひとりが外食時に感染したらしく

(同席した方々も感染・・・)、

その後に他の家族も感染、そして最後にわたし。

話には聞いていましたけれど

このウィルスの強さにはもう、どうにもこうにも。

症状はいわゆる「ノロウィルスに感染した時」そのものでした。

お茶を飲むのも恐ろしい。

身体中がウィルスを追い出そうと

奮闘してくれているのを痛感しつつ寝ているのみ。

▲せめて画像は爽やかなフィレンツェの青空

いやはや・・・家庭内では気を付けるにも限度があります。

これはもう、コロナ並みにお風呂もトイレも寝室も

もちろん食事も別にしない事には

避けられなかったと思われます。

後悔先に立たず。

それにしても、どうにかこうにかシャワーを浴びられるまでに快復して

久しぶりに見た鏡の恐ろしさたるや。

10~20年くらい老けていました。

なんというか・・・日帰りした浦島太郎というか・・・

これから春なのに!気持ちの良い季節がやってくる!

わたしもここで老け込んでばかりいられませぬ。

モリモリ食べてジャンジャン作って

心身を盛り上げて回復したいと思います。

皆様も油断大敵、いつどこで何ウィルスが待ち受けているか・・・

ご用心です!

ホカホカマリア様? 2月26日

イタリア語を少しご存じで

古典技法の経験がある方ならば

あるいはイタリア料理を勉強なさった方なら

きっとご存じのイタリア語単語

それは「bagnomaria」、湯煎という意味です。

古典技法で欠かせない石膏地はニカワ液に溶いてありますから

必ず湯煎で温めて液状にして(冷えるとゼリー状になる)使います。

▲右上のガラス瓶に石膏液が入っています。

普段は冷蔵庫に入れておいて、使う時に湯煎で温めています。

下に敷いた紙がびしょ濡れなのは、湯煎して瓶を拭かなかったから・・・。

キャンバスや板絵の下地、額縁にもKANESEI小箱にも

一番ベーシックな石膏下地、つまりニカワで溶いた石膏を

湯煎して塗ってあります。

▲パスティリア(石膏盛上げ装飾)も湯煎した石膏液で垂らし描き。

で、このイタリア語の湯煎という単語「bagomaria」

バーニョマリーアと発音しますが、バーニョはお風呂またはトイレ

マリアとは言わずと知れた聖母マリア様です。たぶん。

この単語を見るたびに湯船につかってホカホカしたマリア様とか

トイレに座ったマリア様とか(大変に失礼ながら!)

イラスト的な画像が頭に浮かんでしまう。

なぜ湯煎が bagnomaria という言葉になったのか

気になりだすと止まらない。

もしかしたらお風呂もトイレもマリア様も

全く関係ないところから来た単語だったり?

それもまた興味津々であります!

今度イタリア人に聞いてみよう・・・

忘れていない 2月22日

すっかり小箱制作ばっかりね

と思われているかもしれない・・・ですが

こちら額縁も忘れておりません。

隙間時間にガサゴソと制作。

1700年代イタリアの額縁風のデザインにしました。

外側には果物と葉。この果物のリース模様は

ぜひ一度作ってみたかったデザインなのです。

中央にはリボン巻き巻き、端先は・・・

これ何と呼ぶデザインでしょう

変形「lumb’s tongue」のような。

次はボローニャ石膏を塗り磨き、

ボーロを塗り金箔を貼ってメノウで磨いて、

ちょいと古色を付けたら完成です。

なぁに、あっという間ですよワハハ・・・ハ・・・

思い入れの有無と距離 2月05日

先日BGM代わりにテレビをつけていましたら

ぬいぐるみ作家の方のインタビューでした。

ひとつずつ違う手縫いのぬいぐるみは

個展でも即完売で、注文も数年待ちだとか。

その方のぬいぐるみ購入者は女性や子どもだけでなく

大人の男性のファンもいるそうで、

家に迎えたら家族のようにペットのように

大切にする方が多いそうです。

インタビュアーがその方に「自分で作ったぬいぐるみを

手放す(売る)のは辛くないか、思い入れはあるのか?」と聞いたところ

きっぱりと「思い入れはしないようにしています。」

と答えていらしたのが、とても印象に残っています。

わたしは小箱や額縁をまるで

自分の分身のような娘のような気持になって

それこそ思い入れ盛沢山でいるのですが、

そうではない作家は一体どんな心境で制作しているのだろう?

「あえて自分とぬにぐるみに一定の距離を取るようにしています。

名前も付けませんし、モノとして扱う。」

というようなことを仰っていました。

特にぬいぐるみなど顔があって気持ちを込めやすいものを作っていると

距離を保つのは自分のためにも必要かもしれませんね。

そしてぬいぐるみに名前を付けたり気持ちを込めるのは

購入してくださる方の特権であって、

その「余白」は作者が入っていく場所では無いのかも。

思い入れモリモリの品は、人によっては重くかんじるでしょうし。

「心を込めて作られた品」は、その品物への

愛情が豊かでリスペクトもあって、という感じですが

「思い入れのある品」って、執着とか

しぶしぶ手放すような暑苦しさも感じられる・・・

品物を作って売るからには「心を込めて」が

お客様も自分も気持ちが良いのだろうなぁ。

小箱・額縁とぬいぐるみ・・・

完成する「もの」は違うけれど、制作する気持ちや

「自作のもの」に対する葛藤は共通なものを感じました。

そうか、なるほど。

手放す前提の品とは心の距離を保つ。

偶然だったけれど、貴重なお話を聞くことが出来ました。

時間は不明だけど 2月01日

小箱についてお話するとき

「ひとつ作るのにどのくらい時間がかかるのですか」

というご質問は度々お受けします。

もちろんデザインやサイズにも寄るのですが

実は「ひとつだけ集中して作る」と言うことが無いので

ひとつ作る必要時間はわたしにも不明だったりして・・・。

下地作りはいくつかの小箱をまとめて作業します。

▲今回の下地作りは22個

ご注文の品があればまずそれを優先して、あとは

「なんとなくデザインのイメージが出来つつある」用の箱を選んでおきます。

そして下ニカワとボローニャ石膏塗りまで終えて

丸一日乾燥させて待機。

いつまで待機するかは、その箱の運命であります。

すぐにご指名がかかることもあれば

いつまでも待機しているサイズの小箱もあったりして。

デザインはず~~っと頭の中でこねくり回して

ようやく表層に上がって来たものを掬い上げて描き起こす感じです。

デザインが決まれば、ようやく石膏磨き、デザイン下描き

箔や彩色、乾くのを待って箔のメノウ磨き

仕上げ塗装、内側の布貼りで完成を迎えます。

これは簡単な場合でして、パスティリア(石膏盛上げ装飾)や

マイクロ点々装飾(細かい刻印打ち)、アンティーク風加工をしたり

作業時間は増していきます。

たいていの場合、2個同時進行します。

3個は多すぎに感じる・・・。

▲左の瓶、大きいのがボローニャ石膏液、小さいのがニカワ

そんな訳でして、ひとつ作るのに

どのくらいの時間がかかるか?とのご質問の答え

それは・・・1か月以上、場合によっては3か月、とか・・・。

流れ作業で心のこもらない制作にならないように

という期間でございます。・・・長いですよね。

できるだけお待たせしないように、励んでおります。

厄は落ちたか拾ったか 1月25日

昨年暮の大晦日間近の日

とつぜんポカッと時間が出来たので

ガサゴソと小箱制作をしていました。

純金箔を貼ってさて、メノウ棒で磨きましょう

・・・と思った時、手から滑り落ちて折れてしまったのでした。

細くてすこしカーブしているので

落とせば折れやすい形ではあるのです。

だけど、これと同じメノウ棒を折るのは2回目。

1本目は留学時に買って、数年後に落として折った。

今回のは2011年にようやくフィレンツェに行って買って、また折った・・・。

何ということでしょう。

古典技法の道具は日本では手に入り辛い、そして高価なのです、トホホ。

きっとこれは2023年の厄落としである!

そう勝手に思い込みまして。

だけど現実的に、このメノウ棒が無いのは大変に不便です。

金箔を磨くにもタイミングを逃すと

美しく輝きませんので「まさに今必要」なのです。

手元にあったゼリー状の瞬間接着剤で張り付けてみました。

このメノウ棒という箔を磨く道具、結構力や体重をかけて磨くようで

一代目は接着してもダメだった記憶があり、今回もダメ元でした。

そうしましたら、しっかり接着出来て早速使うことが出来ました。

折れ方が良かったのか、接着剤の進化か。

とにかく作業も出来て二代目復活、一安心したのでございます。

その夜にお風呂でふと思ったこと。

壊れたのが厄落としだったら、直したら厄は戻ったのか??

折角落としたのにまた拾っちゃったんだったら

ものすごく嫌だな・・・なんて。

でもまぁ、都合よく考えることにします。

厄は落ちた。直したメノウ棒はもう新たなものである!

rinascimento これぞ再生、ルネッサンスでありますよ!

・・・そう思うが吉、でございます。

その時に言うべきこと 1月22日

1月24日の水曜日から、フィレンツェに行って参ります。

いつもは帰国後にご報告でしたが

今回は先にお知らせしてみることにしました。

とは言え、イタリア滞在中もブログは予約投稿いたしますので

変わらずご覧いただけますと嬉しいです。

イタリア滞在記はまた帰国後に。(2023年滞在記も中途半端ですが。)

大学卒業後すぐに留学したフィレンツェで

一番お世話になったのが額縁工房corniceria del’agnolo の

マッシモ&パオラ夫妻でした。

修行先探しに難航したなか、受け入れてくれたのはマッシモでした。

2年間毎日毎日、半日を彼らの工房で修行させていただき

親知らずを抜くときは工房のお客様の歯医者さんを紹介してもらい

(おかげ様で緊急対応していただけた)

頭痛の時の鎮痛剤選びから食事のこと

(激安ワインを飲むくらいならビールを飲みなさい、とか!)の心配、

たまに家に招待してもらって

暖炉の炭火焼きステーキをご馳走になったり・・・

まだまだ精神的に子供だったわたしにとって

本当に「イタリアの両親」でした。

その後、彼ら夫婦にも様々なことがあって

数年前からマッシモは額縁の仕事から離れてしまい

わたしがフィレンツェに行った時も挨拶と少しのお喋りだけ

という状況だったのでした。

パオラから「残念ながらマッシモが数日前に亡くなった」

と連絡があったのは昨年12月でした。

2月に会った時 Come sta? (お元気ですか?変わりない?)と聞いたら

Si, cosi cosi… (うん、まぁぼちぼちね。)との返事でした。

「ちょっと痩せたな」と思ったものの、

その時は慌ただしい挨拶で終わりました。

それが最後になるなんて、もちろん思いもせず。

この人に一体どれだけお世話になって

支えられて、助けてもらっただろう。

その感謝はきちんと伝えただろうか。

せめてマッシモの墓前でご挨拶だけはしたいのです。

後悔先に立たず、人生はいつ何があるか分からない、

一日一日を大切に、一期一会、

そんなことは頭では知っていたけれど。

会いたい人には会っておかないといけない。

せめて感謝は伝えておかないと、と今更思っています。

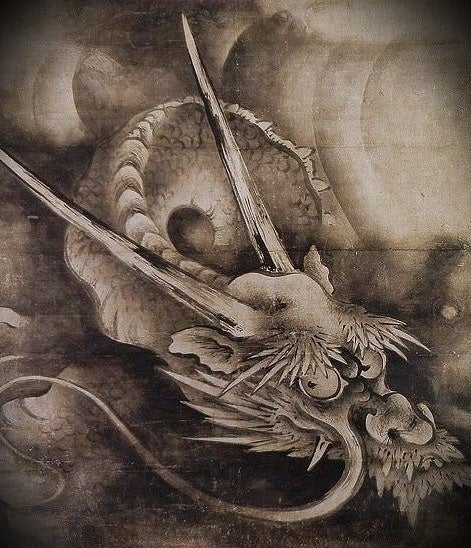

その扱いの違いを比べる 1月18日

2024年、辰年です。

年男、年女の皆様おめでとうございます。

毎年の年始のご挨拶に干支の動物が描かれた

中世~ルネッサンス時期の絵を探して

自作の額縁と組み合わせたりなんかして

(図々しいけれどお許しを!ハハハ・・・)いるのですが、

今年の辰は困りました。

辰は龍、日本ではとても演技が良くて神様にもなっています。

だけど、西洋での龍(ドラゴン)、どうも悪者なのです。

毒の息を吐くとか、炎を吐いて焼き尽くすとか、確かに邪悪。

▲ウッチェッロ作「聖ゲオルギウスと竜」 1470年頃

悪者退治で槍で突かれる竜・・・これは年賀状には使えません。

鳥のような足と爪、蛇のような尻尾にコウモリ風の翼

目を突かれて血を吐く、ひどい姿で描かれています。

▲「アンティキオの聖マルガリタ」

上の絵なんて、日本の竜とはずいぶんと印象が違います。

笑っちゃうような姿。

ちなみにこの聖マルガリタはドラゴンに食べられちゃったけれど

手に持っていた十字架が竜の胃袋を傷つけたので

無事に生還できた、というお話。

そんな訳で聖マルガリタのガウンの残り布を吐出し中・・・?

方や中国~日本での龍は威厳があって近寄りがたく

この世ならぬ姿で天を駆け巡っています。

地上にいる姿って見たことが無いような?

▲海北友松「雲竜図」

日本の龍も、そうは言っても

ユーモラスな表情をしている絵が結構ありますね。

上の龍も鼻やら目つきに人間味があったりして。

頭の形も剝げたお爺さん(失礼!)みたいだし。

だけど邪悪さは微塵もない。

日本の龍は毒を吐いたり焼き尽くしたりしませんものね。

なにせ水の神様ですからね。

ドラゴンも龍も起源としては近いらしく

紀元前に蛇や爬虫類の姿から始まったとか。

蛇と言えばキリスト教では「悪」ですから

土着宗教の想像上の動物だったドラゴンが

キリスト教に追いやられて(表現が難しいですが)

徐々に「悪」のシンボルになって行ったのかしら・・・と思っています。

文化と宗教を遠くから眺めて比較するって面白い。

人間っていろんなことを考えてきたものですね。

辰年、充実した一年にしたいと思います。

整理したい 1月04日

能登地震、飛行機事故で被害にあわれました方々へ

心よりお見舞い申し上げます。

今日4日から仕事始めの方が多いのでしょうか。

今年のお正月、お節も相変わらずの内容でした。

不穏な日々の中、こんな呑気な話をすることを

おゆるしください。

お煮しめは

三浦大根、金時人参、ゴボウ、蓮根、京芋、綱こんにゃく、くわいです。

銀杏と絹サヤを飾りました。

何だかそれでも足りなくて庭の葉など摘んで。

紅白かまぼこ、二色卵、鮒の甘露煮、コハダの粟漬け。

これらは買いました。

田作り、黒豆、紅白なます、キンカン煮、百合根の卵とじ

たたきごぼう、酢蓮、鰤の塩焼き、酢タコ、鶏の松風焼

海老の含め煮 数の子、の16種。

遅れていた数の子の塩抜きも何とか間に合って一安心でした。

酸っぱい物が多い我が家のお節です。

なにせ家族全員酒飲みですので

おつまみになるようなメニューになってしまいます。

▲そして今年も頂いてしまったお年玉・・・

▲お雑煮は鴨出汁に人参とゴボウの細切り

京芋、大根、小松菜、そして丸餅。

今年のお正月はとにかく眠いです・・・体力不足。

年齢ですかなぁ。

近くの神社へお参りに行きましたら

風が強くて並んでいてもビュービュー寒い。

でも余計なものが吹き飛ばされて清められて

氏神様はご機嫌良さそうな雰囲気でした。

勝手な想像ですけれど。

午後は眠気覚ましにお抹茶と花びら餅です。

いつものテーブルで、お茶入れも篩(ふるい)の

缶のままというスタイル、お湯もヤカンから直接です。

本来なら先にお菓子を頂いてからお茶・・・の順番ですけれど

いや、まぁ、一緒の方が美味しいし・・・。

お点前も何もありませんけれども、ハハハ、美味しかったです。

毎年、なんとなく、なんとな~~く考える抱負。

2024年は、ちょっと諸々を整理しようと思います。

したい事とやらねばならない事があっちこっち散らばっていて

方向と覚悟が定まらぬ。

自分のキャパシティも変化しているようなので確認したいですし。

仕事も日々の生活も頭の中も少しずつ整理して

やめられる事を「覚悟を決めてやめる」、そして

したい事とやるべき事を絞って注力できるようにしたいと思います。

・・・思います。いや、します、ハイ。

あけましておめでとうございます 1月01日

世界が変わったぞ 12月28日

最近なにか、「おお、これは!」と思われたことはありますか?

わたしが「こ、これは世界が変わった!」と思ったもの

・・・それは0.2mm芯のシャープペンシル。

「また大げさなことを言っている・・・」

と思われるでしょう?でも本当なのです。

▲その名もオレンズネロ。極細の芯でも折れにくい工夫がされている。

アトリエLAPISの生徒さんが使っていらっしゃる様子を見て

「こんなものが世の中に存在しているとは!」と驚きつつ

すぐさま購入しました。

ちょっとお高い・・・のですけれど

その細さと繊細さ、書き易さといったらありません。

トレーシングペーパー(わたしが描くと

線が太くなりがちな紙なのです)の細かい下描きだってお手の物!

今まで0.3mm芯を使っていましたが

別世界といいますか、壁の向こう側な感じ。

0.3mmでは描き切れなかった部分、

なんだかモチャッと潰れてしまった部分も

0.2mmですとハッキリ描ける。

変な例えですけれど、目が悪かった人が

初めて眼鏡をかけたような感じと言いましょうか。

0.1mmの差は大きいのです。

たしかにちょっと折れやすいけれど

ペンも色々と工夫してくれています。

Bの芯でも慣れると折れずにスイスイ。

一度手にしたら、もうこれ以外ない。

久しぶりに「おおおぉ・・・!」と感動した品でした。

いつ発売になったのか、もう以前からあったのか。

きっと有名な品なのでしょうけれど

とにかくシヤワセ~な気分になる書き心地。

もし細かい作業がお好きな方がいらっしゃったら

0.2mmシャープペンシルをぜひ。

Buone Feste 2023 12月25日

クリスマスの月曜日でございます。

皆様いかがな年末をお迎えですか。

海外のこの時期のご挨拶として「Season’s Greetings」

(イタリア語だと 「buone feste 良い祝日を」になると思います)が

ずいぶんと増えましたね。

クリスマスはキリスト教の大切な祝日ですから

クリスチャン以外の人には冬至前後に

「これから日が長くなって、春が近づいてくるよ。

新しい季節を迎えよう」と言う意味を込めて

挨拶する方が良いのでしょうね。

日本ではあまり深く考えることなく

楽しいイメージのクリスマスですから

日本人同士でメリークリスマス!と言いあうのは

なかなか素敵なことだと思います。

イタリアの友人知人で、クリスマスの礼拝に行く人は・・・

ひとりしか思い出しません。

他の人たちは、家を少し飾って、家族で集まって食事して

プレゼント交換まではするけれど、と言った感じです。

特に都会の人たちはそんな感覚が多い様子。

今の時代は宗教について話す機会も随分と減りましたしね。

・・・なんてことは、まぁ置いておいて。

皆様、今年のクリスマスも、どうぞ暖かくしてお過ごしくださいね。

良い写真を撮りたい 12月18日

最近つくづく、ブログやインスタグラムにはとにかく

「美しくて目を惹く写真」が必要と痛感します。

大量に流れるSNSや情報を携帯電話で見るとき

流し見していることもありますが

その中で手を止めて見てもらうには、まず写真。

いつ、どこで、誰が見て下さるか分かりませんから

発表するからにはより沢山の方に「おや」と思って頂きたいのです。

それにしても小箱や額縁の金箔・水箔(銀色)を

撮影することも難しさと言ったらありません。

ギラギラしすぎず、自分の影が映り込まず、色も美しく

背景から浮かず、そして美しくて目を惹く写真。

・・・撮りたいけれども。

▲ひとまず暗くすれば雰囲気が出るだろう、という算段・・・

雨戸を閉めて、鏡台の上を片付けて小箱を並べ

角度やら背景を考えて(散らかった背景をいかに隠すか)

右往左往します。

なんだか、こう、釈然としない。

大学の卒業制作で黄金背景テンペラ画を描いていた時

製作途中の記録写真を撮るときの苦労を思い出します。

鈍い鏡のような金箔面に自分が映り込まない角度で撮影したり。

卒制展のカタログ写真をプロの方が

順番に撮影してくださるのですが、

その時にも「うぎゃー、金箔かぁ・・・」と言われた記憶。

美しい黄金色に撮影ってプロでも面倒なのですね。

箔を使っていない彩色小箱も

ちょっとした影や角度で表情が変わるのですから

もうどうしたもんか、どのポイントからがベストか

沢山撮って比べるしかありません。

▲ドイリーなんか敷いてみちゃったりなんかして。

重い一眼レフはもうすっかりお蔵入り

もっぱらiPhoneで撮っています。

でもなぁ、やっぱり最新機種が欲しいな

いや、ミラーレス一眼が良いかな。

いやいや、そもそも写真撮影の腕とセンスの問題では?!

むーんむーんと唸りつつ、今日も母(わたし)は

娘たち(小箱)のお見合い写真を撮る気持ちで励んでおります。

広がる夢のレパートリー 12月14日

いままではオーダーのご依頼といえば

ほとんど額縁だったのですが、

最近ようやく小箱のオーダーも頂けるようになりました。

谷中の箱義桐箱店での展示会でも

いくつもご注文を頂くことが出来ました。

お客様は皆さん「いつでも良いですよ

気長に楽しみに待っています」と仰ってくださるのです。

なんとも有難いお言葉で恐縮です。

とは言え、やっぱり出来るだけ早くお届けしたい。

まずはともあれ、着手します。

上の写真の大きな箱(とはいえB5より一回り小さい)は

指輪ケースです。

蓋に透明なアクリル板が入っているので中が良く見えて便利!

小箱装飾は蓋がメインですので

このスタイルの箱は目にとめていなかったのが正直なところですが、

なんのなんの、側面もたっぷり色々細工できますね。

奥の長細い青い小箱は乳歯入れ。

なので可愛らしい歯のイラストが印刷されています。

この箱、じつは3段のお重のようになっています。

中も細かく仕切られていて、とにかくかわいい。

小ぶりのピアス入れとか、小さな貝殻標本にしたり

想像が膨らみます。

これはご注文の品ではなくて、新しい試みで作る予定です。

完成したらご披露させてください。

指輪の箱、18個のマスに小さなクッションがペアで入れてあって

指輪を立てて入れられるようになっています。

このクッションはなんと箱義の上野本社の社員さんの手作りなのですって!

桐箱ふくめて正真正銘メイドインジャパンでございます。

作業のために一旦外します。

失くしたら大変!なので、きっちり保管。

本当に、小箱と一口で言っても箱義さんには様々な小箱があります。

(大きな箱もありますよ!)

これからレパートリーをさらに増やしたら

もっと楽しくなる!とワクワクしています。

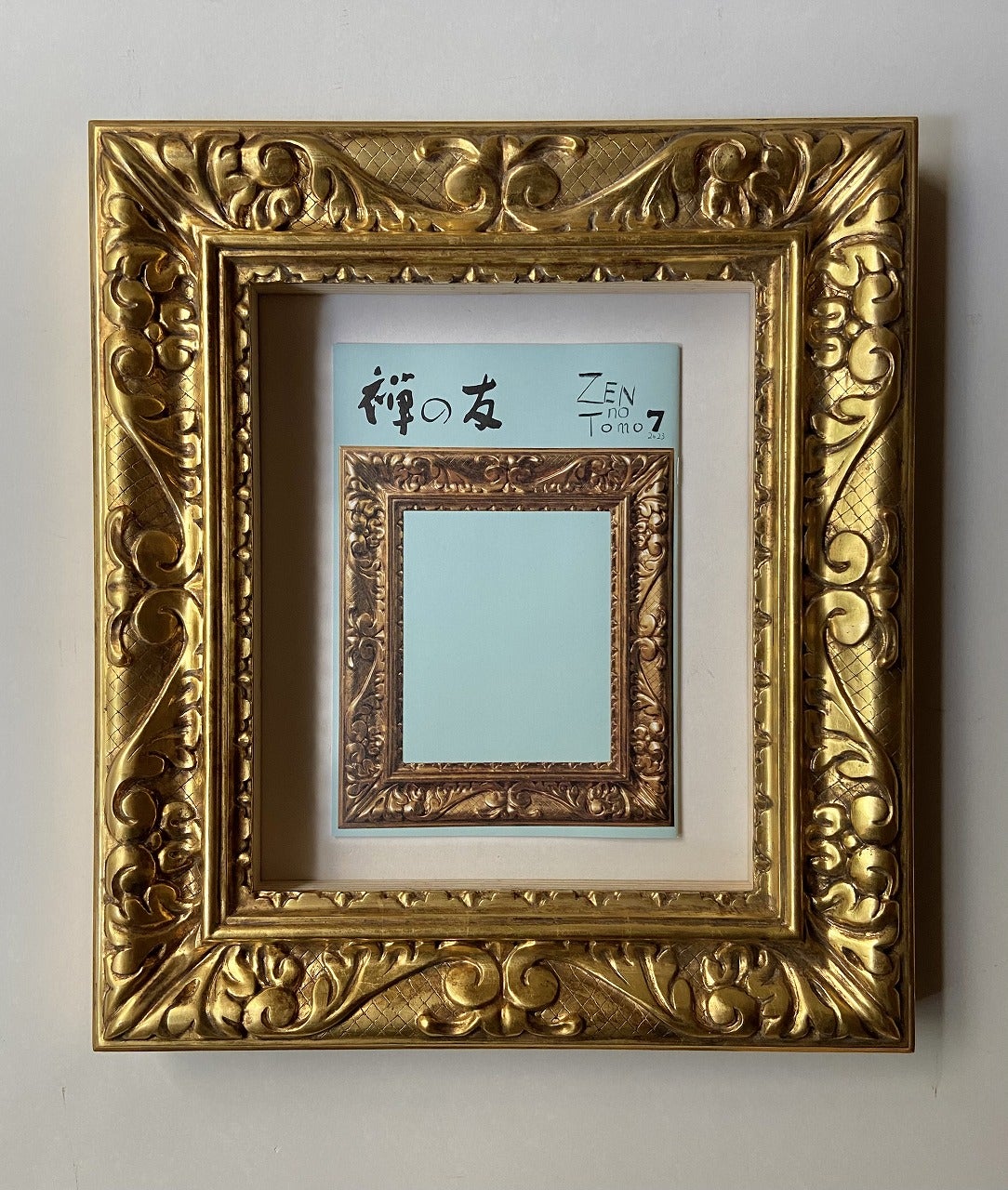

これにておさらば 12月04日

「禅の友」12月号です。

2023年の1年間、毎月の表紙に使っていただいた

「禅の友」の最後の号。

有終の美(自分で言っちゃう!)を飾るのは、この額縁です。

▲乱視かな。いいえ、サイズが近いだけです。

背景は緑を感じるグレー、タイトル文字は濃い緑と白

12月の表記は抑えた赤。

そしてニヤニヤと嬉しそうに笑う額縁・・・

派手なようなシックなような、とても素敵な表紙です。

毎号ながら額縁と色の組み合わせ、バランスには

編集の方のセンスに唸らされております。

それもこの12月号でお終い。

▲ずいずいっと!

1年間、12回って長いし結構な回数だな!と思っていましたけれど

終わってみるとまだ続けたい気持ち満々です。

なにより編集者Mさん、フォトグラファー浅野さんと

お目にかかる機会が遠くなって寂しい。

昨年にこの件のお話を頂いてから楽しい事ばかりで

「禅の友」には大変感謝しております。

▲11月はドタバタでご紹介できなかったのですが

ことわざ額縁を使っていただきました。

この淡い柿色の背景色と渋い文字色も絶妙・・・

来年はイラストが表紙になるそうで

雰囲気もがらりと変わることでしょう。

・・・ううむ、なんだかジェラシー・・・

いやいや、この1年間の経験を基にご縁はさらに広がる予感ですから

ジェラジェラしている場合ではありません。

やりますぞ、張り切っております。

殊の外楽しく、そして有難かった「禅の友」2023年の12冊は

わたしの一生の宝になりました。

ありがとうございました。

KANESEI小箱史黎明期 11月30日

居間にある本棚を眺めていたら

すっかり忘れていた小箱が目に留まりました。

このふたつ、かれこれ・・・いや

思い出せないくらい昔に、初めて作った小箱です。

いつも家族で行く平和島骨董市には

箱義桐箱店さんも出店していて

アウトレットの小箱を買って眺めていたのですが

古典技法で装飾してみようと思い立って

いくつか作った内のふたつ。

なぜ手元にあるかと言うと

不出来だったからなのです・・・。

自分ではあまり見たくない物でしたが

家族は大切に(それなりに)して

本棚に置いてくれていたのですね。

▲和柄、輪違模様

この輪違は側面に下描きの汚れが灰色に残ってしまっている。

▲鳥模様。金はすべて純金箔ミッショーネ。

これも下描きのカーボン紙の黒い線が見えて汚い・・・

輪違小箱にいたっては開けない。

このころはニス(今はラッカー)を使っていたので

無理にこじ開けても壊れるだけでしょう。

もう開くことは無い感じです。

鳥の中は真っ赤、輪違の裏は真緑

塗りムラもひどくてトホホな仕上がりです。

▲側面にはラテン語、底面付近に金のライン。

でもデザインは悪くないな・・・なんて思うのでした。

この頃から好みは結局変わっていないということですかな。

好みに変化がないことが良いのか悪いのか

・・・それはさておき。

自分では忘れたいような不出来作品も

こうして取っておくのも色々思い出したり

考えたりできて悪くありませんね。

この小箱ふたつもまた、わたしの「小箱史黎明期」

(大げさ)を見せてくれたのですから。

今はもっと上手に作れるようになりました。

・・・100個も作れば上達もしますね。

これからもっと上手に作って行こうと思います。

穴から出る日は近いのだから 11月27日

谷中の箱義桐箱店での展示会が成功裏に終わって

気づけばもう何日も経っています。

だけどまだ心身ともにボォォ~ッと気が抜けたままです。

いやはや。

そんなに精根詰めた自覚は無かったのですけれど

根が引き籠りの低空飛行なので

それなりに頑張ったのでした。

やるべきことは山積み。

世の中皆さん同じように日々忙しさに追われている。

わたしだけじゃない、

やるべきことはさっさとやった方が良い。

「そんなこたーわかっておる!

それが出来れば苦労は無いのじゃ!」と

駄々をこねくりまわす自分をどうにかなだめつつ

家族には「山のごとく何もしない」

(つまり役立たずと言いたいみたい)と

嫌味を言われつつ甘えて過ごしております・・・。

▲会期初日に頂いたお花はキラキラでした。

時計の音がカチコチ聞こえて

忘年会のお話もチラホラして

でもまぁ、何とかなるのですよ。

次の額縁制作に向けての図面やら

ご注文頂いている小箱の準備やら

ガサゴソと再開しているのですから。

そのうち誰かにお尻を叩かれるか

どっこいしょと自発的に持ち上げるか分からないけれど、

とにかく穴から這い出るのは分かっているのですから

今はもう少し穴の中でボォォ~ッと過ごします。

秘密の小箱展 終了いたしました 11月20日

11月9日から始まりました「秘密の小箱」展は

昨日19日に無事終了することが出来ました。

お忙しい中お越しくださりありがとうございました。

またお買い上げを頂きありがとうございました。

いよいよ本格的な晩秋に入り

寒かったりお天気の悪い日もあったのですが

遠くから来てくださった方、そしてインスタグラム広告を見てお越しくださった方

そしてお客様の投稿(エックスやインスタグラム)をご覧になって来たと話してくださる方

「禅の友」のお知らせを見てきたよ、という方々など・・・

本当に沢山の皆様が小箱に興味を持ってくださり

見に来ていただく機会になりました。

▲初日朝に展示を終えたところ。

奥のテーブルには「禅の友」バックナンバーも置かせていただきました。

去年の初めての時は友人知人が来てくれるので

気楽と言いましょうか、和気あいあいだったのですが

今回は圧倒的に始めてお目にかかる方が多く

それも「小箱を見る為」に来て下さるお客様ですので

技法の説明など少ししましたけれど、あとは

お邪魔をしないように控えている時間の方が長かったようです。

自分が作ったものを、こんなに喜んで手に取り

真剣に見て下さる方々がいらっしゃる・・・

その幸せを噛みしめ、大きな励ましを頂戴していました。

来年2024年には、もしかしたら初めての場所で

小箱の展示会をする機会が頂けるかもしれません。

武者震いでございます。

気持ち新たに、更に楽しく小箱制作に精進いたします。

この場でのご挨拶で恐縮ですが、皆様にお礼申し上げます。

ありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

ジョヴァンナのお家は 11月09日

先日完成しましたギルランダイオ

「ジョヴァンナ・トルナブオーニの肖像」

卵黄テンペラの部分模写の額縁を作りました。

この絵は毎年暮に開催されます

「小さい小さい絵」展に出品する予定です。

▲先日完成した部分模写

この「ジョヴァンナ・トルナブオーニの肖像」

オリジナル作品は黒と金の額縁に納められておりまして、

じゃぁシンプルながら同じ色の額縁にしましょう

と決めました。

木を組んで下ニカワを塗り

ボローニャ石膏を塗り重ねまして。

さて、いつもならここから石膏地を

紙やすりで磨いて整えるのですが、

今回はこの作業をしませんでした。

わたしの額縁師匠であるパオラ

(フィレンツェの額縁工房経営)によりますと

ルネッサンス時代の一部の額縁には石膏地を磨かずに

そのまま装飾をしているものがある、とのこと。

たしかに・・・

ルネッサンス当時に今のような紙やすりは無い訳ですから

(鮫の皮で磨いていたとか)今でさえ大変な石膏磨き

当時の職人のご苦労は推して知るべし。

その後、美術館や教会で観た額縁は

確かに磨かれていない額縁もありました。

黒など強い色であっても柔らかく暖かな印象で

新たな発見でした。

ギルランダイオは15世紀末に活躍した画家ですから

このスタイルの額縁であっても良いのではないかな

と思い立った次第でございます。

さて前置きが長くなりました。

なにせ塗りっぱなしの石膏・・・ということは

筆跡が丸見えな訳でして、やはりそれなりに

「美しく塗られた石膏」である必要があります。

石膏液の濃度、温度を整え、筆も吟味して

手早く丁寧に塗り重ねまして・・・

乾いたらすぐに赤色ボーロ、内側の端先には純金箔を貼り磨き。

あとはすべて黒にしました。

上の写真、磨いていない感じが見て頂けるでしょうか。

なんとなくニョロッとしているというか

液溜まりの跡があったり。

力強さや動きが感じられるような。

なるほどなるほど。こうなるのですね・・・と言う感想です。

お好みや額装する作品によりますが、これはアリです。

▲絵を入れてみる。

ふむ!ルネッサンスっぽいかも!フフフ。

いや、だけど、く、くらい・・・。

絵の背景も額縁も黒で、ちょっときつい印象かも。

マットに暖かい色の布を貼ってみようと思います。

ひとまず「ジョヴァンナのお家」が出来てほっとしております。

宣伝広告って・・・! 11月06日

少々しつこくお話しております通り

11月9日から小箱の展示会をする予定です。

昨年が第1回目で、友人知人はじめ

沢山の方々にお越しいただき

そしてお買い上げいただき

とても有難く幸せな展示会になりました。

さて、今年は第2回目です。

今回もまた友人知人にしつこくDMをお送りし

こうしてブログでもワーワー騒いでおります。

だけど2回目って正念場です。

いや、1回目が特別なのですよね。

なにせ初めてだから皆さん来て下さるけれど

以降は友人か、本当に興味を持って下さる方かだけ。

閑散とした会場で、ひとり指をモジモジさせる恐怖!

そんな訳で、インスタグラムで今回の

「秘密の小箱展」の広告を出してみました。

▲この美しい写真は浅野カズヤさん撮影

インスタグラムをお使いの方はご存じと思いますが

写真をメインに文章も添えて投稿すると

「この投稿を宣伝」というボタン(?)があって

そこをクリックして日数と一日当たりの費用

(00円くらいから数万円まで。金額によって

表示される範囲と回数が増える)を自分で決めたら

後はメタ社が良きに計らって・・・

つまりこんな小箱に興味を持って下さりそうな世界中の方々に

インスタ上で宣伝してくれるのです。

今回わたしは10日間6000円というプランで申し込みました。

これが安いか高いか、はっきり言って分かりません。

自分で自分を宣伝することなんて、まず無い。

広告とはテレビ、新聞やネットで見せられる物。

・・・と思っていました。

自信満々で作っている訳ではなくて

展示会もデパート催事も必死で

恐怖心と戦っているような状態です。

だけど、自分で作った小箱を眺めたら

ニヤニヤするくらい嬉しくて気に入っているのも本当なのです。

パアッと明るく「これ、見てみて!」と

自分で言える明るさが欲しい。

見て欲しい、だけど見られるのが恥ずかしい、この矛盾。

つまり覚悟が足りないのですよね。

(本当に恥ずかしいならブログだって書かないはず!)

展示会を開催する機会を頂いたからには!

ひとりでも多くの方にKANESEI小箱に

興味を持って頂くのが目的である!

▲今年最後の月下美人が、なぜか明け方に咲き始めて朝日を受けて満開。

こんなことは初めてでした。幸先の良い証と思うことに。

アワワ・・・

謎の月下美人で一息つきまして。

先日からこの広告が始まったのですが

始めた当日は「なんだ、こんなものか」と言う程度の

反応でしたが、翌日から、ちょっとびっくり。

フォローしてくださる方が少しずつ増え

展示会の問い合わせもあったり

今までご縁が繋がりようもなかったような方々にも

見て頂いていることが実感できたのでした。

なるほど・・・やってみないと分からない。

就職面接も受けたことが無く

自己PRなど経験ゼロなわたしですが

自分の広告を出す小さなチャレンジ

(と言うほどでもないけれど)をしてみて

ちょっと楽しかったのでした。

とは言え、世の中そんなに甘くない。

願わくば、この広告をご覧になって

展示会に来て下さる方が

ひとりでもいらっしゃいますように。

マスクする?しない? 11月02日

先日、インフルエンザの予防接種を受けました。

以前は予防接種なんて御免こうむりたい・・・と思って

(そしてまんまと新型インフルエンザ等に感染して)

いましたが、コロナ禍以降

ワクチン接種に慣れたような気がしています。

▲コンスタブルっぽい雲の写真が撮れた。

秋になって、街でマスク姿の方々を見かける数が

ずいぶんと増えました。

アトリエLAPIS(古典技法教室)の

生徒さんマスク着用率は3~4割くらい。

友人からは、子供たちの学校の学級閉鎖やら

家族内感染やら、色々と話を聞きます。

そしてこれらはインフルエンザだけではなくて

コロナも含まれている訳です。

さりとてコロナワクチンは副反応が辛すぎて

(それも回を重ねる毎に酷くなる)

5回目接種も有耶無耶にしています。

否応なく接種しなければならない方々もいらっしゃるのですから

わたしは選べるだけ楽なのですが・・・。

▲サンシュユの実はヒヨドリのおやつになる。

自宅での作業がメインでほぼ引き籠りのわたしですので

「まぁいいか」と思っておりましたけれど、

アトリエLAPISの皆さん、友人知人

そして同居する家族を考えて、

せめて教室や移動時のマスク着用を再開しようか

どうしたもんか・・・と右往左往しています。

するべきと思うならする、必要ないと考えるならしない。

それで良いのだけど。

▲伊勢海老っぽい雲も撮れた。

イタリアはじめ諸外国はどうなのでしょうか。

やっぱりマスクなんて過去の話なのか

コロナで意識が変わった人もいるのか。

興味深いところです。

気が急いても 10月23日

秋になりましたね。

我が家の庭も秋真っ盛りです。

▲今の主役は藤袴

▲柿の食べごろはもう少し先

ニュースでは世界中の不穏なことばかり知らせていて

でもわたしの周りのごく狭い世界は平穏無事な毎日で・・・

ありがたく思うと同時に申し訳なさも感じる。

じゃあ何か少しでも動けば?と思うものの、

その気力体力も追いつかない。

こんなことをブログに書くこと自体が

偽善と取り繕いだと分かっているけれど。

気持ちは急く一方。

いろいろなタイムリミットは目前。

2024年も、もうすぐです。

色と形、どっちで分ける? 10月19日

完成した小箱は不織布の袋に入れてから

箱(いわゆるお道具箱サイズ)に入れて

収納しています。

今のところ、このお道具箱は5つあって

それぞれに仕分けして入れるのですが・・・

さて、サイズ別にするか、装飾技法別、つまり色別にするか。

これがいつも迷うところなのです。

たまに棚卸のようにすべての小箱を出して

価格確認や在庫を数えたりして

その後の片づけ時に毎度迷うのです。

一説によると、形で分類する人と色で分類する人には

それぞれ傾向があるのですって。

色別は女性に多いとか、形別の人は感覚の視野が広いとか。

諸説あるでしょうし、分類する物(小箱か服か食べ物か、

あるいは細胞か星か・・・分からないけれど。)

にもよるでしょうけれど、面白い考察です。

▲これは豆小箱のみ。サイズは同じ、でも色は別々・・・

▲こちらは色別。でもサイズはばらばら。

こうして見ても悩ましい。

色別のほうが、わたしはしっくりくるような気がします。

でも在庫管理としてはどちらが効率的なんだろう??

ううむ。

「狙いの一つをすぐに取り出せる方」が

効率的ということなのでしょうけれど

これはわたしにとっては同じようです。

(自作ですし数も限られますし。)

または制作順とか価格順、お気に入り順とか・・・?

これはなんだか小箱たちに優劣をつけるようで

気分が盛り上がりません。

そんな訳で、結局今日も釈然とせずに

色別とサイズ別の混ぜこぜ保管になっています。

小さな相棒たち 10月16日

とても細か~い彫刻をする仕事のご依頼を頂いてから

いったいどうしたもんかと考えていたのですが

この細密彫刻刀を手に入れて、どうにかこうにか。

ご存じの方もいらっしゃると思いますが

パワーグリップというシリーズ。

一番細いサイズで刃の幅は1.5mmです。

とても優秀な彫刻刀です。

細かい部分にも小回りがきいて、華奢だけど丈夫。

上の写真、左の1本の丸刃だけ以前から持っていたのですが

今回は5本買い足しました。

このパワーグリップを相棒に

2ミリ幅の葉っぱに溝を並べて入れております。

ハズキルーペをかけてLEDライト付きスタンドルーペを覗き込む・・・

総動員してガサゴソ。

日暮れとともに目が見えなくなってくるのは年齢です、ハハハ!

笑い事じゃないのですがね。

大丈夫、出来ます。額縁修復師の名に懸けてやりますぜ。

・・・と、自分を励ましております。

グオオ・・・

パワーグリップ、お勧めです。

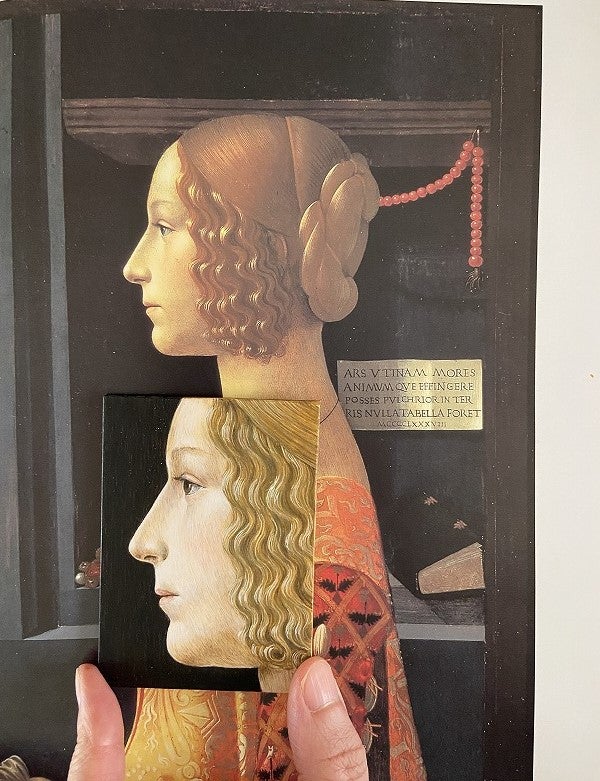

二十歳の女の子の肖像 10月09日

ギルランダイオ作「ジョヴァンナ・トルナブオーニの肖像」

部分模写ができました。

サイズは10センチ×6センチ

名刺のひと回り大きいくらいのサイズです。

オリジナル作品は77センチ×49センチ

スペインの美術館にあります。

▲わたしの模写は・・・

うむ、すみません。お許し下され。

オリジナルの表情より子供っぽいような、

のんきそうな眼差しになってしもうた・・・

▲画像はwikipediaより

若く艶やかな肌、気品ある表情を

ギルランダイオはさすが美しく表現しています。

彼女、ジョヴァンナさんが亡くなって

2年後に描かれた肖像画だそうです。

まるでモデルのジョヴァンナを目の前にして

描いたみたいに感じていましたので、驚き。

名家アルビツィ家に生まれ

18歳でトルナブオーニ家に政略結婚で嫁ぎ、

19歳で第一子を産み、20歳ですぐ第2子、

そして亡くなった・・・二十歳の女の子の肖像。

どんなことを考えていたのかな

何が好きだったのかな、色々想像します。

わたしの模写のような、のんきで

子供っぽい表情をする時間が、彼女にもあったのかな。

政略結婚も、短い人生も、傍から見たら

不自由で辛い人生なのではと感じるけれど、

本当はどうだったんだろう?

ジョヴァンナ本人にしか分からない事ですけれどね・・・。

この肖像画はトルナブオーニ家から

パンドルフィーニ家に渡った時期もあったとか。

トルナブオーニもパンドルフィーニも、そしてアルビツィも、

今もフィレンツェ中心部にある有名な通りの名前です。

Via de Tornabuoni, Via dei Pandolfini, Borgo degli Arbizi ・・・

1400年代後半、その頃はそれぞれトルナブオーニ家

パンドルフィーニ家、アルビツィ家の

屋敷があった通りなのでしょう。

ジョヴァンナやギルランダイオが通ったであろう道を、

視線を少し上げれば当時と変わらない建物が続く道を、

600年後を生きるわたしも歩くことができる・・・

だからフィレンツェから離れられません。

手に取って開くまで 10月02日

「禅の友」10月号です。

今月号の表紙は小箱軍団の登場となりました。

淡い桃色に臙脂色のタイトル文字

「あんこっぽい色で美味しそうだな・・・」と思っていたら

編集さんは「イメージは『しるこサンド』」と!

そこに金色と銀色、すこしの緑色の小箱が散りばめられていて

なんだかとてもかわいらしい表紙~裏表紙になりました。

読者の皆さんからのご感想が気になって

今からちょっとドキドキしています。

9月のお彼岸に我が家もお墓参りに行きまして

帰りのご挨拶時に冊子を頂きました。

真言宗のお寺でして、「光明」という季刊誌です。

今年、曹洞宗月刊誌「禅の友」に掲載して頂くようになって

にわかに「光明」も真剣に拝読するようになりました。

(今までは流し読み・・・罰当たり!)

季刊誌と月刊誌の違いはあるけれど

同じようにお檀家さんに配布する冊子なので構成は似ています。

サイズもおなじ。

ご本山便りから始まって仏典の解説

行事や季節についてのコラム、

読者からの投稿(俳句や詩、感想)、エトセトラ・・・

だけどそれぞれの編集部の好みや傾向があって

取り上げ方や雰囲気の違いが面白いのです。

曹洞宗「禅の友」の方はデザインが若々しくて

手芸やお料理などもあって女性的。

真言宗「光明」は、季刊誌だからかページ数も多くて

オールカラーで見やすい。

文章が多めで、読み物感が強い・・・

(ちなみに表紙は風景や仏像写真)

改めて考えてみれば、冊子を手渡された方が

「読んでみようかな」と興味を持って下さるようにするには

表紙って責任重大ですね。今更ですけれど!

なにせ無料配布(もちろんお寺が購入して

配布してくださるのですが)されるものですから、

読まれずにそのまま・・・なんてことだってある訳ですもの。

微力ながらKANESEIの額縁と小箱の

表紙が皆さんのお目に留まり、

ページを開くお役に立っていますように、と願います。

ギルさま 9月25日

ルネッサンス期にフィレンツェを中心に

活躍した画家、ドメニコ・ギルランダイオの作品

「ジョヴァンナ・トルナブオーニの肖像」の

テンペラ画模写をはじめました。

オリジナル作品は腰から上の姿ですが

わたしは顔だけアップで。

▲完成までの道のりはまだまだ長い。

ギルランダイオの作品は、フィレンツェの教会や美術館で

またローマのヴァチカン美術館でも

観ることができますが、

いわゆる「すごい人気作家」ではありません。

今回模写に使っている画集はフィレンツェの

美術専門古書店で2018年に買いました。

その滞在時、他の古書店でギルランダイオの

画集が見つからなかったのですが

この店主いわく「そうね、ギルランダイオって

そんなに有名じゃないから。」と。

わたしがええっと言うと、申し訳なさそうに

「ほら、ボッティチェリやダ・ヴィンチのように

人気がある訳ではないでしょ。」と言いつつ

この本を探し出してくれたのでした。

言われてみればそうかも。

かの有名なヴァザーリ著「芸術家列伝」にも

書かれていません。

ギルランダイオの作品を見ていて感じるのは

穏やかだけどきちんとしている。

レオナルド・ダ・ヴィンチのような深遠さや謎、

ボッティチェリのような陰りのある優美さ、

フラ・アンジェリコのような静謐な明るさ・・・といった

「大きな特徴」は少ないかもしれません。

だけど、美しく正確に並んだ筆跡

(クリヴェッリのような神経質な硬さは無くて)

モデルとなった老若男女誰にでも

同じ穏やかな眼差しを向けている、

と言った雰囲気です。

変な言い方ですが「きちんとした大人」な

人柄だったのではないかと想像できるような。

絵から不機嫌さ、憂鬱さを感じさせないというか。

穏やかで真摯な人柄、でもそこはかとなく

「俺もやってやるぞ」「俺だってすごいんだぜ」感も

きちんと出ている。

・・・わたしの語彙力が足りなくてうまく説明できない。

▲ギルランダイオの自信溢れる自画像。46歳で亡くなっている。

好きな画家をつい「フラちゃん(フラ・アンジェリコ)」

「ボッちゃん(ボッティチェリ)」などと

親しみを込めて呼んでしまうのですが、

ギルランダイオの画集を見れば見るほど

「ギルちゃん」ではなくて「ギル様」になってきました。

▲髪は難敵・・・つづきは明日。

いま模写している原画はマドリードにあるので

実物を見るのは難しいけれど、

またフィレンツェに行ったときには

サンタ・マリア・ノヴェッラ教会で

彼のフレスコ画を見て、

墓所にご挨拶しようと思います。

何て呼んだら良いですか in English 9月21日

インスタグラムにて、自作の小箱や額縁の写真

(たまに謎のご飯写真)と一言コメントを出しています。

ブログは文章メインで日本の方々に見て頂いていますが

インスタは海外の方の方が多いかも?といった感じです。

▲先日作った小箱。他にやること山積みなのに、逃避制作。

インスタでは、まず拙いイタリア語、それから日本語

そして変な英語と3か国語でコメントを書いています。

(イタリア語、英語は間違いだらけだけど、

書かないよりずっと良いだろうよ!と開き直っております・・・!)

そうすると、インスタだけでやり取りする知り合いが出来ました。

アメリカ、スウェーデン、ドイツとか・・・

もちろん日本とイタリアにも。

▲パスティリア(石膏盛上げ)が乾いたら線刻。鹿エンブレム風・・・

今まで英語で小箱のことを small box

または casquette と書いていました。

今年2月のフィレンツェ滞在で「小箱は cofanetto とも呼ぶ」と知ってから

英語でも素敵な呼び名があるかしら、と思って調べましたところ

キャスケットcasquette にたどり着いたのでした。

▲赤ボーロに純金箔、メノウで磨いて金ぴかに。

放置していた豆小箱もついでに。

先日、あらためてふと

「小箱って英語で何て書けば最適だろうか」と思いました。

だいたい、キャスケットという言葉で小箱を指した時

英語を母国語とする方々にどんなイメージを

持っていただいているのか、気になり始めました。

▲金箔を磨り出して、ワックスとパウダーで古色付け。たのしい逃避・・・

インスタでメッセージのやり取りをしているアメリカのお二人に

「small box と little box と casquette、どの呼び名が良いと思う?」

とお尋ねしました。

そのお答えは、一人の女性(30代くらい)は

「small box が良いと思う!」とのこと。

ふむふむ。

もう一人の男性(多分40代)からは

「それは良い質問! small box が一番良いと思うよ。

というのも、casquette は小箱を指すには一般的ではないし

一部の人は棺を指すときにも使う言葉だからね、

イメージを考えるとお勧めしない。」でした。

きっとこの方、わたしが以前に使っていた「casuquette」の単語を見て

気になっておられたのかもしれません。

キャスケットという単語が棺も指すことは

わたしも読んではいたのですけれど、やっぱりそうなんだ

そりゃそうか・・・納得でした。

▲さぁ、完成しましたよ。諦めて仕事に戻りなさい、わたし・・・

いやはや、お二人に尋ねて良かったです!

腑に落ちました。

単語ひとつでも微妙なニュアンスは違います。

イメージは大切ですからね・・・。

と言う訳で、本日からわたしの小箱は

small box一択 で一件落着!でございます。

ああもう、倒れる3秒前 9月14日

ご注文いただいた額縁を作っているとき

何が一番怖いかって、サイズ間違いです。

材木を切った時点で間違いに気づけばまだ良い方で

(材はもったいないけれど、他でも使える場合があるので)

ある時など金箔作業も終わって完成間近

仕上げの時に気づいたこともあります・・・。

納品後に発覚!という最悪パターンは

まだ無いのが不幸中の幸いですが

それもいつかやってしまう恐怖がいつもあります。

いや、それにしても気づいた時のショックと言ったらありません。

納期が間に合うか、材料が足りるかなど

もう本当に心臓がぎゅっとなる。

そして大変にがっかりします。

自分一人でやっておりますので

失敗のすべては自分のミスです。

慰めようも無いのがまたトホホなところ。

▲火球?! いえいえ、自衛隊の大きなヘリコプターでした。

こんなことを書き連ねましたのも

いま額縁内部に簡単な細工加工をして

サイズ調整を入れる額縁を作っておりまして、

塗装済み、あとは仕上げの段階なのですが

なんだかちょっと心配になってサイズのメモを見たのです。

そうしたら額縁が1センチ大きいじゃないの!

ちょ、ちょ、ちょっと待って・・・

血の気が引いて、もう一度きちんと確認しましたら大丈夫

これで合っているのでした。

最初のサイズはご相談の最中のメモでした。いやはや。

ああ、また寿命がすこし縮みました。倒れそう。

まだ動悸がしています。

▲「天高く馬肥ゆる秋」は間近

わたしが誰かと一緒に工房経営や制作をしない

したくない心理はこれなのでしょう。

自分がミスがほかの人の迷惑になる、ということ。

こう書くとまるでわたしが謙虚な人間のようですが

そうではなくて

いい年齢になっても乗り越えられていない

小心者のプライドと言ったところです。

大勢で出来る仕事の規模や達成感などと

自分一人でする小さな仕事と安心感、

どっちも善し悪しがあって、

結局のところ向き不向き

好みなのだろうなぁと思っています。

なににせよ、サイズ確認は気を付けよう。

押忍。

カードうきうき 9月11日

8月の半ばのいちばん暑いころ

「禅の友」編集のMさんと

フォトグラファーの浅野カズヤさんが

我が家へお越しくださり

額縁と小箱の撮影をして頂きました。

曹洞宗の月間冊子「禅の友」の2023年

一年間の表紙にKANESEIの額縁を使っていただくのも

あと3回になりました。早いものです。

撮影目的のメインはもちろん冊子用の写真なのですが

編集Mさんのご厚意で、浅野さんが撮ってくださった写真を

わたし個人でも使うご許可をいただきました。

そんな訳で!

嬉々としてKANESEIのショップカードを一新いたしました。

▲実物カードは色がもっと綺麗なのだけど・・・

なにせ写真が素敵すぎて1枚に決められず

2種類のカードを作りました。

裏面にはインスタグラムやネットショップの

QRコードを入れています。

以前は自分で撮った写真を市販の名刺用の紙に

プリンターでガタゴトを印刷していました。

紙はペラペラだし印刷のキメも荒くて

おまけにカードの周囲は切り取り線の

ミシン目跡でデコボコ・・・という

手作り感溢れすぎのカードでした。

今回はプロによる写真で印刷も外注!

(レイアウトは自分ですけれど)

これで自信の持てるカードが出来ました。

うれしい。

プロの手をたくさん通って完成したカードを見ると

「自分で作った小箱」のカードなのに

ちょっと遠く感じるというか

まだ他人事に見えるというか。

これから慣れるのでしょうね。

張り切りすぎて100枚ずつ

合計200枚も作ってしまいました。

まずはネットショップでお買い上げくださった方へ

そして11月の箱義桐箱店谷中店での展示会

「秘密の小箱展」で、じゃんじゃんお配りしようと思います!

手抜きはたまに 9月07日

先日、美容院に行きました。

なんと8か月ぶりでした。

以前はもう少し自分のお手入れも色々していたのですが

頻度や使うお金も減る一方でした。

髪を長くしているとどうにかなってしまうので

つい美容院も後回しにしておりましたけれど

帰り道の爽快さと家族の笑顔で

手抜きをしていたことに気づいたのでした。

要るものと要らないものを選別するのが苦手で

整理整頓はわたしに欠ける才能である!

・・・と自他ともに認めておりますが

コロナ禍で否応なくシンプルになった面もあります。

人間関係ですとか、恐怖心ですとか。

まぁいいや、まぁ仕方がない、

なるようになるし、なるようにしかならない。

と思えるようになったのは、この2~3年のことです。

年齢的な事もあるかもしれませんけれど。

でもね、シンプルと手抜きは違うのだよ!

・・・いやぁ、今更ながらですね。

心身も生活もシンプルに。

でも手抜きはあんまりしないで(たまにはあり)

余裕をもって丁寧に。

これが出来れば良いな、と思います。

年末にはだいぶ早いけれど

来年の抱負にしちゃおうかな?

いや、今から目指せば良いのですよね。ハハハ。

考えながら生きる 9月04日

ででーん

ひょっこり

「禅の友」9月号です。

立秋とお盆を過ぎて日もだいぶ短くなって

「禅の友」表紙背景もすこし深い色になりました。

この額縁は「サンソヴィーノ」スタイルと呼ばれるデザインで

渦巻きとウロコが特徴です。

例によって摸刻でして、オリジナルは1500年代後半に

北イタリアで作られたものです。

日本人の「死」に一番近い宗教でもある仏教

(もちろん違う考えの方々もいらっしゃいます。)

この「禅の友」でも、自分や家族の死を迎えるにあたっての気持ち

ひとりで物事を考え整理する時間の大切さなど

毎号に死生観についてのコラムや仏教の考え方などが載っています。

「教え」ではなくて、「私はこう思います。あなたはどう?」

と問いかけられているような文章です。

毎月「禅の友」編集部から届けていただく度に

自分との対話の機会になっています。

9月はお彼岸もありますね。

今月もまた、気持ちの整理をしてみようと思います。

それにしてもまぁ、派手な額縁でございますね!

曹洞宗と古典技法額縁、このギャップを

楽しんでいただければ嬉しいです。

あなたのイニシャルはなに? 8月31日

日本で一番多いイニシャルはなにかご存じですか?

インターネットで調べましたところ

(ですので、正確かどうか不明です)

女性はM、男性はTなのですって。

自分の友人知人を考えてみると、ううむ

確かにそうかもしれません。

そんな訳でMの文字を入れた小箱を作りました。

極小の豆小箱にホワイトゴールド

(おおよそ金と銀が半々の合金属)箔を

貼り磨きまして、マイクロ点々でMを入れています。

あまり主張せず、でも反射の角度によって

キラキラと白く輝くイニシャルです。

古今東西、名前のイニシャルや

モノグラムを入れたものは人気がありますね。

やはり「自分のもの」という特別感があるのでしょう。

イタリアの名前で一番多いイニシャルはなんだろう?

日本ではとんと見かけない P C B G L V F なども

トップ10にはランクインしそうです。

個人的には・・・女性はM、男性はGじゃないかなぁ

と想像しています。

なにせ聖母マリアはM、ヨセフはG

(伊Giuseppe ジュゼッペ)ですから。

・・・なんて。

マリアとヨセフは別にしても

M&G は遠からず、と思っています。

今年秋11月9日から19日まで

箱義桐箱店谷中店にて「秘密の小箱展」開催いたします。

このイニシャル小箱も展示予定です。

ぜひお手に取ってご覧くださいませ。

詳しくは改めてご案内させてください。

遠くて近い異国に嫁いだ娘 8月28日

つくづく、インターネットって便利です。

いまさら何を言っているのだとお思いでしょうね。

インターネット無しの日々はすでに成り立たない世の中になって

もうずいぶんになりますから。

先日インスタグラムから「見知らぬ人が

わたしについて何やら投稿しましたよ」と

お知らせが届きました。

(あなたをメンションしました、のお知らせ)

「イタリアからお気に入りを持ち帰った。

ラヴェンナのガッラ・プラキディア廟堂の

天井モザイク模様を描いた手作り一点物の小箱だ。」

のコメントともに、居間らしき部屋に置かれた小箱の写真でした。

わたしのことも一緒にご紹介くださっています。

この方はラヴェンナ観光後、最後にフィレンツェに滞在して

Eredi Paperone に立ち寄り、イタリア旅行の思い出に

ラヴェンナ小箱を買ってくださったとか。

▲中央の青地に黄色模様の箱がラヴェンナ小箱です。

物を売るとは、その商品が手元を離れれば(つまり納品すれば)

もうその先はわたしの与り知れぬことになります。

自分の手元を離れたのだから、当然のこと。

分り切ったことだけれど、嬉しさと寂しさ不安が半々です。

そんな、まるで自分の分身か娘のように感じる小箱の

行き先をこうして知らせて頂けるのは、本当にうれしいことです。

インターネットの登場で世界と世間が狭く身近になった。

良い事ばかりではないだろう・・・けれど

わたしのように個人で制作販売している身としては

とても恩恵を受けているとつくづく実感しています。

ラヴェンナ小箱を買ってくださったのはアメリカ在住の方。

この小箱をわたしが手に取ることはもう二度とないでしょう。

願わくばラヴェンナ小箱が大切にされて

この方に幸せを運んでくれますよう!

遠い異国に嫁いだ娘とその家族に「幸あれ」と叫ぶ

母の心持ちになった夕暮れでした。

やるぞエミリア、でも気分は倒れる3秒前 8月14日

怒涛の勢いで(自分比)快進撃を続けております

エミリア額縁の摸刻・・・

と書き出しましたけれど

実際のところは動悸息切れ激しいわたしです。

とにもかくにも完成間近になりました。

・・・まだ完成していませんけれども。

▲ボローニャ石膏を塗ります。

木地に下ニカワを塗り、薄めシャブシャブの

ボローニャ石膏を細い筆で塗り重ねます。

溝に液溜まりができないように細心の注意を払います。

▲地獄の石膏磨き

なにせカーブや凹凸が激しいので紙やすりも届きにくい。

ここでモノを言うのが石膏塗の跡です。

石膏液を凹凸にもいかに均一に塗るか!筆跡を残さないか!

その結果によって地獄の石膏磨きの作業時間が左右されます・・・。

そして愛用の三共理化学の空研ぎペーパーはしなやかで大変に宜しいです。

▲黄色ボーロ塗り

さて無事に磨き終えまして、ここで登場するのが

2月にフィレンツェのZECCHIで買った黄色ボーロです。

いままで使っていたシャルボネの黄色ボーロは

何というか黄色というよりオレンジ褐色で

どうも違う・・・と思っておりました。

このZECCHIの黄色は、ローシェンナ色

まさにトスカーナの土の色です。

▲黄色の上に赤ボーロ

やはり黄色ボーロより赤ボーロのほうが

金を磨いた後に輝きますし、色味もきれい。

凹に黄色を残し、凸に赤を重ねます。

▲いよいよ箔作業開始

ゼーゼー・・・息切れが。

金箔を20等分に小さく切り、チコチコと貼ります。

側面や穴、奥の方まで、可能な限り箔を貼り

どうにもこうにも届かない部分や影は金泥でごまかし

とにかく金で額縁を包み込んでいきます。

▲メノウ棒で箔磨き、目が痛くなる。

もはや意識が朦朧としてきました。

・・・いえ、もちろんワタクシ元気ですけれど

気分的には白目をむきそうです。

居間の薄暗がりで、メノウ棒でカタコトと

(木とメノウ石が当たる音がする)磨いておりましたら

家族が見て一言「ウッギャー・・・すごぉ・・・」

「素敵だね」の「すごぉ・・・」では無い。

ええ、分かりますよ、ギンギラギンでコッテコテですからね

これは和室には不似合いかもしれません。

でもこの曲線、輝く金の光と影、これもひとつの美ですぜ!

こうした時に改めて、日本とイタリアの文化と

感覚の違いを痛感します。

安土桃山時代の人々なら・・・織田信長とか

気に入ってくれたかしらん?と妄想しております。

次回は古色を付けて完成した姿をお披露目いたします。

たまには新調 8月10日

ここのところ、新調して「つくづく良かった!」

と思うものがふたつあります。

ひとつは冷蔵庫。

我が家の冷蔵庫はかれこれ30年近く使っていて

ドアパッキンが緩くなるし、たまに変な臭い

(たぶんフロンガスが漏れている・・・)がしていて

電気代も高騰の折、新しい冷蔵庫をお迎えしました。

ひと回り大きいサイズ、冷凍庫もたっぷり、ドアも両開き。

そして何より氷が自動にできて

いつでも使い放題なのですよ!魔法のよう!

・・・もうずいぶん前から自動製氷機能搭載の

冷蔵庫が一般的なのは知っておりますが

実際に使ってこんなに便利と思いませんでした。

夏にありがたさを痛感します。

パカッと開ければ明るい庫内は整理されていて

(以前は一部魔窟化していた)氷もたっぷり。

とても豊かな気分です。

▲先日立ち飲みしたクラフトビール、美味しい!

内容とは関係ありませんが。

そしてもうひとつは日傘です。

これまた大昔の、いちおうUVカットと表示はされているけれど

普通の布地の日傘を愛用しておりました。

日傘って汚れるとか日焼けしてみすぼらしくなる以外に

壊れないので新調する機会がなかったのです。

まだ元気な日傘があるのに新しい傘を買ったら

古い傘は使わない、さりとて捨てるに惜しい。

ですが今年の猛暑は異常。背に腹は代えられぬ。

ちょっと奮発して最新加工のお高め日傘を買いました。

これが!いや、たかが日傘とはもはや言うまい。

傘の下はぐっと暗くなり、体感温度の違いに驚きます。

吹き抜ける風まで冷えて感じるような。

・・・そうですね、この表が白、中が黒の

99%遮光UVカットの日傘が登場してから

もう数年(もっと?)ですので

皆さんは機能の進化と効果はよくご存じですよね。

▲友人と行った中華のピータンと腸詰。美味しい!

内容とは関係ありません・・・

どちらもほかの方々からしたら「今更?!ようやく??」の内容かも。

冷蔵庫はさておき、日傘は投資額に比べれば

今までの我慢があほらしくなるほどの違い。

物持ちが良い(ケチとも言う)も一長一短だなぁと思いました。

快適に過ごすには新陳代謝も適度に必要でございます。

ああ、イタリア女性にもこの日傘の快適さをお届けしたい。

でも彼女らは日焼けしたいのですから余計なお世話かしら。

怖い怖いと言いながら 8月07日

前回ご覧いただいた「ルネッサンス風」

ほぼレプリカ額縁の制作過程をご紹介いたします。

とはいえ、これまた以前ご覧いただいた

「ことわざ額縁」と同じ技法で重複しますので

もしご興味がありましたら、ご覧いただけますと嬉しいです。

さて、木地は参考にしたオリジナルの額縁と

今回額装する作品とのバランスを考えて

簡単なデザイン画を起こしてからお客様にご相談。

微調整をして最終確認をして頂いて・・・

いつものように千洲額縁さんへ木地をお願いいたしました。

▲写真は千洲額縁さんインスタよりお借りしました。

千洲額縁の職人さんは、もうわたしの魔法の玉手箱状態です。

図面と希望を伝えると形にして送って下さるのですから!

そしていつものように下膠(ウサギ膠1:水10)を塗り

ボローニャ石膏液を塗り重ね、乾きましたら紙やすりで磨きます。

▲地獄の磨き(大げさ)を終えたところ。ふぃ~

次はこれまたいつも通り

魚膠で溶いた赤色ボーロを塗り重ねまして、純金箔を貼ります。

▲側面も金ぴか。これからメノウで磨きます。

参考にしましたルネッサンス時代に作られた額縁

もちろん実物を見たことはありません。

お客様から送って頂いた数枚の写真を拡大印刷して凝視して

下描きを「ああでもないこうでもない」と繰り返して数日。

ようやくトレーシングペーパーに転写しまして

お客様にもご確認いただき

▲トレペを載せたところ。まだ完成図には程遠い。

さて、問題はここからでございます。

オリジナルの額縁、当時の諸々を考えると

恐らく模様は黒ベースの可能性が高いんじゃないかな、と思いつつ

お客様のご希望は「オリジナルは深緑に見える。

作品との相性も良いから深緑で。」とのご注文です。

オリジナルの額縁を見ることは叶わず問い合わせも難しい。

問題は、わたしにはどうにもこうにも緑に見えない・・・ということ。

見えない色を再現する難しさよ。

色の認識は人それぞれの感覚ですし

深緑で製作、これはもう全く異存ありません。

額縁職人としての微々たるプライドをかけまして

経験を総動員して「古色加工後の完成時に黒寄りの深緑になる」を

作る覚悟を決めたのでございます。

怖い!でもやるしかない。

色を作って塗って、乾かしてから

古色用ワックスを塗って確認して

という実験を繰り返しまして、

再度覚悟を決めまして(大げさですね。しつこくてすみません。)

▲こんな緑色を卵黄テンペラで塗りました。

▲グラッフィート(模様の搔き落とし)を終えたところ。

実際の緑色はもっと明るかったのですが

写真に撮ると暗くなりました。

いやはや・・・息切れします。日々恐怖との闘いでした。

何が怖い?そりゃ失敗です。

「こんな色になるはずじゃなかった!」とか。ヒィィ。

▲ZECCHI のシェラックニスを塗ってから、いよいよ古色付け。

上の写真は古色付け初日

まだまだ金の輝きも緑の色も鮮やかでした。

これから更にワックスや塗料、パウダーを重ねては拭き

重ねては磨いて、完成しました。

▲コテッと古色仕上げ

それにしても「大変だった怖かった」と書き連ねるほどに

職人として自信がないと自白しているようですね・・・

でもまぁ、わたしの製作の現実はこんな感じです。

額縁伝道 8月03日

曹洞宗の冊子「禅の友」8月号です。

この額縁も7月号同様

イタリア・ピエモンテ州で作られた額縁のレプリカです。

7月号の額縁が1700年代、この額縁は1600年代末。

100年近いひらきがあります。

さわやかなレモンイエローの背景に青葉色のロゴ。

夏らしくフレッシュな感じです。

偶然ながら(または編集さんの楽しい企みか)

表紙の写真と額縁実寸が同じ!

小さい額縁ですから、それが可能だったのですね。

▲実物額縁を探せ!・・・すぐばれますね。でも面白い。

毎月編集の方がこの「禅の友」を数冊まとめて

我が家へ届けてくださるのですが

編集部に届く読者の声をプリントしたものも

同封してくださいます。

これがもう、なんとも嬉しいのです。

わざわざまとめてプリントして送って下さる

編集さんのお気持ちに加え

表紙の感想をわざわざ投稿してくださる

読者の方のお気持ちのありがたさ。

それこそ老若男女からのご感想です。

ひとこと「励まされる」では足りないくらいです。

いままで額縁に興味がなかったけれど、新しい世界を知った

切り抜いて壁に貼って、中に子供が描いた絵を入れて家族で楽しんでいる

額縁の表紙は突飛で最初は驚いたけれど、気づけば毎月面白くなってきた

などなど。

わたし一人の活動では狭い世界でしたが

こうして「禅の友」の皆さんのお力で

いままで接点がなかった方々に額縁の

魅力を感じて頂ける機会になりました。

自分が好きなものを作って手元ばかり見ていたけれど

顔を上げて見回してみたら、いつのまにか

笑顔の人が周りに沢山いてくれた、といった感じです。

ありがとうございます。

いつの間にか残りはあと4か月になりました。

額縁の魅力と楽しさを感じて頂ける機会を

大切にしようと思います。

それぞれの愛を込めて 7月27日

先日、友人と話していた時のこと。

「猫を飼っている人は抜けたヒゲを

大切に保存することが多いから

猫ひげ小箱の需要は実はあるかも・・・」

と教えてくれました。

▲友人が送ってくれた猫の毛ボール写真。

愛があふれて、ボールも小箱からもあふれている。

なにせペットは猫はおろか

一切飼ったことがありませんので

「猫のヒゲが幸運をもたらすお守りになる」のは

知りませんでした。

これぞまさに、目から鱗が落ちました。

さっそく手元にある細長い小箱を

ふたつ選んでいそいそとネットショップに上げました。

おついでの際にでもぜひご覧ください。

「小箱に何を入れるのか問題」は

相変わらずわたしのなかで渦巻いています。

ただ飾る、拾った石(大切な石)を入れる

お母様の形見の指輪を入れる、そして

猫のヒゲを保存する・・・

わたしが何か使用目的をもって作らなくても

持主がそれぞれ自由な発想で、

それこそわたしには思いつかないような発想の

使い方をして下さるのでした。

箱は小さくとも、とても大きく広い世界です。

そしてわたしの心がふわっと幸せになります。

あまり大きな声で提案する内容では

無いかもしれませんが

手元供養にも使っていただけたらと考えています。

大切なご家族、話したり触れることはできなくても

せめて一部だけでもそばにいて欲しい。

そんな時にKANESEIの小箱を使って下さったら

とても嬉しく思います。

使命ある人 7月24日

イタリアの北の街に医師の友人がいます。

寡黙で穏やかで博識な美食家、といった人で

きっと病院ではスタッフや患者さんに

信頼されているだろうと感じます。

この人は人間のお医者様で

毎日患者さんを助けているけれど

野生動物も頻繁に助けています。

今日もまた「昨夜遅くにメスの狐が車に

はねられていたのを急いで救急病院へ運んだ。

ひどい骨折だ。今日まだ命があれば手術になる。」

と知らせてきました。

▲可哀そうな狐ちゃんは車で緊急搬送。

動物病院への連絡用に撮った写真を、後に私にも見せてくれた。

この狐だけでなく、巣から落ちて見捨てられた雛鳥とか

怪我をしたフクロウとか・・・

弱った動物は、まるでこの人が必ず助けてくれると

知っているかのように目の前に現れるのです。

助けた鳥を空に放しては「とても嬉しく寂しい」とつぶやいています。

▲森の中ではない、街の中で倒れていた狐ちゃん。

この子を撥ねたドライバーは今いずこ。

他の人だったら「可哀そうに」と思っても

怖くて近づいて様子を見ないかもしれない。

まだ息があっても「仕方ない」と見捨てるかもしれない。

この友人は人間も動物も同じように「助ける人」

そんな使命があるのかもしれません。

翌朝、この狐は満身創痍でも必死に立ち上がり

命の危険はひとまず回避できたとか。

今は野生動物保護センターで治療を受けていますので

自分のテリトリーに帰る日も来そうです。

良かった!

やるぞエミリア、血と汗だけど涙はない。 7月20日

しばらく休んでいた額縁摸刻ですが

ここ数日に集中して自宅で作業し

彫刻はどうにかこうにか終わりが見えました。

イタリアのエミリア地方で17世紀に作られた額縁のレプリカです。

▲サイズはB5くらいで、結構小さい・・・けれど。

上の写真がモノクロなのは半分カッコ付けていますが

もう半分はカラー自粛であります。

というのも、白木に赤い血の跡が点々とあるのです。

彫刻刀で小さな切り傷を作ってしまっても

ティッシュでチャッと拭いてそのまま作業をするのですが

当然止血はしておりませんから

気づくと赤い染みが付いていたりして。

この灼熱地獄、プレハブの作業部屋はエアコンを

25度設定にしても室温33度なので

(フィルター掃除はしているのですよ)

この額縁は正に「血と汗の結晶」なのです!

・・・おおげさ。涙はない。

この額縁、ローマで知り合ったアンティーク額縁商の

カントさんが書かれた本に載っていて

実物もカントさんがお持ちでした。(今は売却済みとか。)